このところこのダイアリーでも「もう紙の本は置く場所がない、これからは電子書籍にしないとダメではないか」ということを何回か書きました。ただ、やはりあたしは本は紙で持っていたい、というタイプなので、なんとか本を置くスペースを作りだして本を並べているのです。

自分の部屋は既にスライド式の本棚も含めて、これ以上書架を並べるスペースがないので、残るスペースはわが家の二階の廊下でして、ただそこは既に薄型の書架を並べているので、この数年は廊下の角、階段を上がりきったところのスペースに本を並べています。

自分の部屋は既にスライド式の本棚も含めて、これ以上書架を並べるスペースがないので、残るスペースはわが家の二階の廊下でして、ただそこは既に薄型の書架を並べているので、この数年は廊下の角、階段を上がりきったところのスペースに本を並べています。

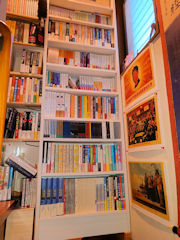

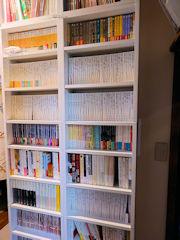

それが一枚目の画像です。この写真の手前から階段を上がってきて、二階の廊下は写真の左へ伸びています。壁には共産主義の嵐が吹き荒れていた頃の中国のポスターのパネルが貼ってあるのが見えると思います。

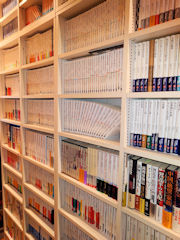

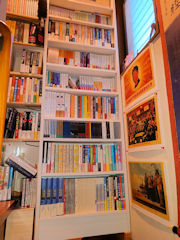

そして二枚目の画像は二階の廊下に置いている薄型の書架です。床から天井までありますが、ご覧のようにほぼ満杯です。中公新書を中心に、他社の新書、Uブックスなどが並べています。そしてところどころに中国関連の単行本、文芸書(単行本)を並べていますが、この写真の上の方(画像外)は主に文庫本が並んでいます。

そして二枚目の画像は二階の廊下に置いている薄型の書架です。床から天井までありますが、ご覧のようにほぼ満杯です。中公新書を中心に、他社の新書、Uブックスなどが並べています。そしてところどころに中国関連の単行本、文芸書(単行本)を並べていますが、この写真の上の方(画像外)は主に文庫本が並んでいます。

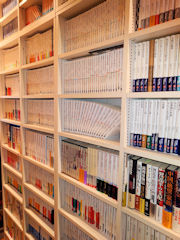

廊下は真っ直ぐですが、二階の部屋に入る前で一度曲がっています。その曲がったところにも二枚目の画像と同じ書架を置いています。それが三枚目の画像です。二枚目の画像では薄型書架を二つ並べているのですが、こちらはスペースの関係で一つだけしか置けません。この書架には自社と他社の海外文学作品(単行本)を下の方に置き、中段のかなりのスペースを取ってちくま新書が並んでいます。

廊下は真っ直ぐですが、二階の部屋に入る前で一度曲がっています。その曲がったところにも二枚目の画像と同じ書架を置いています。それが三枚目の画像です。二枚目の画像では薄型書架を二つ並べているのですが、こちらはスペースの関係で一つだけしか置けません。この書架には自社と他社の海外文学作品(単行本)を下の方に置き、中段のかなりのスペースを取ってちくま新書が並んでいます。

しかしこの書架もほぼ空きスペースがないので、これ以上増えたらレーベルごとの引っ越しを考えなければなりません。

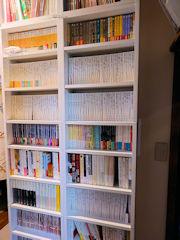

そして最後の画像は、二階のあたしが寝ている部屋、ほぼ納戸と読んだ方がよい、3畳ほどの小さい部屋です。そんな狭い部屋なので、ベッドが部屋のほとんどを占めていますが、頭のところの空いたスペースに書架、ベッド脇の壁際にも書架(四枚目の画像がそれです)を並べています。

そして最後の画像は、二階のあたしが寝ている部屋、ほぼ納戸と読んだ方がよい、3畳ほどの小さい部屋です。そんな狭い部屋なので、ベッドが部屋のほとんどを占めていますが、頭のところの空いたスペースに書架、ベッド脇の壁際にも書架(四枚目の画像がそれです)を並べています。

こちらは書架の上に、中国SF作品などが並んでいますが、その下は文春新書、集英社新書などが並んでいます。下の方には、これまた中国関連の単行本がずらりと並んでいますが、そこまではカメラに収まりませんでした(この写真はベッドの上から撮っています)。画像はありませんが、ベッドの頭の方に置いている書架も、ほぼ中国関係の単行本で埋まっています。あとは既に休刊となっている雑誌「しにか」も並んでいます。

そんな筑摩書房ですが、同じ新書サイズで「ちくまプリマー新書」というレーベルもあります。こちらは「最初の新書」という謳い文句からもわかるとおり、より入門的な、たぶん読者対象の年齢もちくま新書よりは若い方を想定しているのだと思います。

そんな筑摩書房ですが、同じ新書サイズで「ちくまプリマー新書」というレーベルもあります。こちらは「最初の新書」という謳い文句からもわかるとおり、より入門的な、たぶん読者対象の年齢もちくま新書よりは若い方を想定しているのだと思います。