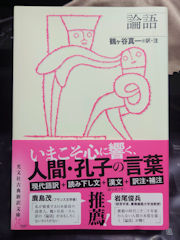

あたしの勤務先が季節ごとに発行しているPR誌の最新号。連載記事「本棚の中の骸骨」は詳注本について書かれています。「詳注」という言葉は見てのとおりで理解できますが、記事を読んでみますと、『詳注アリス』(亜紀書房)をはじめとした膨大な注釈を備えた詳注本が紹介されています。

古典作品に注釈というのは無くてはならないもの、あって当たり前の存在だと思ってきました。あたしが学生時代に専攻していた中国の古典にも大量の注釈が施されています。同記事にも

文化的背景を掘り下げ、言葉遊びや謎々を解きあかし、深読み、斜め読み、時に遊び心に満ちた脱線をまじえつつ、そのひとつが作品論にもつながる

と書かれていて、まさしくそのとおり、本文を読んでいるのか注釈を呼んでいるのかわからなくなることすらあります。こういう注釈について話題になると思い出すのが岩波文庫の『孟子』です。

と書かれていて、まさしくそのとおり、本文を読んでいるのか注釈を呼んでいるのかわからなくなることすらあります。こういう注釈について話題になると思い出すのが岩波文庫の『孟子』です。

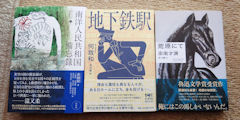

写真を見ておわかりのように、岩波文庫で上下本、二冊の『孟子』なのですが、下巻が上巻の倍くらいの厚さがあります。これについては下巻のあとがきで

この「上巻」の簡略な結論だけの記載法に対して友人や読者などより強い要望もあるので、「下巻」では結論だけではなく、一般の通説や異説などもかなり詳しく載せ、且つ必要に応じて訳注者の私見も述べて、読者の理解の便に供することにした。

と書かれていて、さらに「もしできることなら、適当な機会に「上巻」の方も若干注を増し加えて「下巻」と足並みをそろえたいものである」とも書いてあります。ただ残念ながら訳注者がその後亡くなり、上巻に手を加える機会がないまま今に至っているというわけです。

さて上掲の『詳注アリス』の詳注具合がどんなものなのかは出版社のサイトに数ページのサンプルが見られるようになっているのでご覧いただければと思いますが、中国の場合はこんな感じなんです、というのをご覧に入れましょう。それが二つめの画像です。

さて上掲の『詳注アリス』の詳注具合がどんなものなのかは出版社のサイトに数ページのサンプルが見られるようになっているのでご覧いただければと思いますが、中国の場合はこんな感じなんです、というのをご覧に入れましょう。それが二つめの画像です。

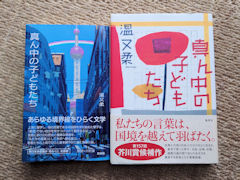

『書経』(しょきょう、尚書(しょうしょ)とも呼ばれます)の冒頭部分です。最初の三行はタイトルや編者名で、その次からが本文になります。まずは『尚書』の序文です。

ところが「尚書序」と書かれた後、細かい字で、一行を二行に割って書かれているのが注です。本文一行目の下の方に「疏」という大きな文字が見えますが、その上までが注になりまして、「疏」から後はその注を更に補って解説したもののことを言います。両者を合わせて中国古典では「注疏」と呼びます。本文だけでなく、注も疏も掲載されているテキストを注疏本と読んだりもします。

上段の最後の方にまた大きな文字で「古者……生焉」とあるのが本文で、そこからまた注と疏が始まります。なんと下段はほぼ疏だけで終わっています、否、まだ終わっていません。実は次のページの上段もほぼ疏で占められているのです。

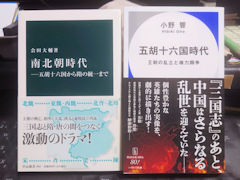

またもや「本棚の中の骸骨」に戻りますと、『アリス』以外にもちくま文庫の『シャーロックホームズ全集』、作品社の『黒死館殺人事件』などいくつかの作品が詳注本として挙げられています。当たり前と言えば当たり前ですが、古典作品のみならず本文に注釈を付けるのは中国の専売特許というわけではありません。西洋にだってそういう文化、伝統があってしかるべきです。しかし、今まであたしの視野にはまるで入ってきていませんでした。

またもや「本棚の中の骸骨」に戻りますと、『アリス』以外にもちくま文庫の『シャーロックホームズ全集』、作品社の『黒死館殺人事件』などいくつかの作品が詳注本として挙げられています。当たり前と言えば当たり前ですが、古典作品のみならず本文に注釈を付けるのは中国の専売特許というわけではありません。西洋にだってそういう文化、伝統があってしかるべきです。しかし、今まであたしの視野にはまるで入ってきていませんでした。

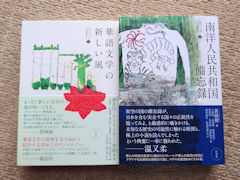

ちなみに、中国の方に目を向けますと、法蔵館から『中国注疏講義』などという本も刊行されています。注疏という者がどんなものか、注疏を活用したテキストの読み方が説かれています。

中国古典を学んだことがある人であれば『十三経注疏』を皮切りに、『通志堂経解』『皇清経解』といった書名を聞いたことがある人も多いでしょう。中国の場合は、もちろん著作を上梓する學者もたくさんいますが、伝統的に古典テキストに注を付すことで自分の考えや解釈を開陳するというのが一般的なので、ここまで注や疏がたくさん生み出されてきたようです。