アザリーン・ヴァンデアフリートオルーミ 著/木原善彦 訳

文学至上主義者のゼブラが度重なる亡命で分裂した自己を取り戻す奮闘を描く。イラン系アメリカ人作家による現代版『ドン・キホーテ』

ジュリア・ボイド 著/園部哲 訳

1919年から45年まで、日記や書簡を引用し、歴史的事件の瞬間を生きた人々の肉声を再現する。LAタイムズ書籍賞受賞作品。

アザリーン・ヴァンデアフリートオルーミ 著/木原善彦 訳

文学至上主義者のゼブラが度重なる亡命で分裂した自己を取り戻す奮闘を描く。イラン系アメリカ人作家による現代版『ドン・キホーテ』

ジュリア・ボイド 著/園部哲 訳

1919年から45年まで、日記や書簡を引用し、歴史的事件の瞬間を生きた人々の肉声を再現する。LAタイムズ書籍賞受賞作品。

朝出社すると勤務先の複合機にファクスがたくさん届いています。

複合機なのでパソコンのプリンター(カラー)でもあり、ファクシミリでもあり、スキャナーとしても使える機種です。なので相当酷使していると思います。

そんな複合機の機能の一つに、届いたファクスをクラウド上にアップロードする機能があり、これまでは使うことのなかった機能ですが、在宅ワークが始まった春先から使うようになりました。

自宅からクラウドへアクセスし、複合機に届いたファクスを確認できるのは非常に便利です。ファイル名は文字の羅列ですから、一覧表示だとどこから届いたファクスなのかはわかりませんが、届いたファクスを一枚一枚確認する作業という意味では同じことなので、それほど苦にはなりません。

担当の書店からのファクスで、返事をしなければならないものとか、自宅からでも確認できるのは便利ですし、いかにもテレワークをしている実感が持てる瞬間でもあります。注文のファクスとか返品了解のファクスとか、本当なら自宅から処理してしまいたいところです。

いや、やろうと思えばできないこともないのですが、問題がいくつかあります。

注文ファクスの場合、出社している人が在宅ワーク中の人の分も処理するのがルールとなっています。これはどの職場でも同じようなものでしょう。となると、あたしが自宅から処理してしまうと、二重処理(二重発注・二重受注)のようなことになってしまい、かえって出社している人の手間を増やしてしまう可能性があります。

クラウドで確認できると同時に、ファクスは紙で出力もされていますので、これはどうしても避けられない事態です。紙の出力を止めるということも可能ですが、そうなると誰がすべてのファクスを確認するのでしょう? 見落としだって起きかねません。全員が在宅ワークになって、ファックスは紙で出力しないとなれば、それに合わせたルールができるのでしょうけど、あたしの勤務先のように在宅が3分の1くらい、残りは出社という体制ですと、なかなか難しいところです。

『82年生まれ、キム・ジヨン

『82年生まれ、キム・ジヨン』で一大ブームを巻き起こした韓国文学のチョ・ナムジュさんの新刊が同じく筑摩書房から刊行されました。

『彼女の名前は』です。

早速購入しました。これから読みたいと思います。

前作は思わず目を惹く印象的な装丁(カバー装画)でしたが、今回は前作に比べるとちょっと地味かなという感じがしますが、よーく見ると今回も顔がないんですね。

顔がない、という表現は正しくないでしょうか。もしかすると「表情がない」と言った方がよいかも知れませんし、その方が著訳者や担当編集者が狙ったものをつかめているのかも知れません。ただ、そんな装丁ですから内容もおおよそ伝わってきます。

オビ推薦に伊藤詩織さんの名前が見えますが、ちょうどTIME誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれたタイミング、本書の販売には非常に強い追い風になりそうですね。

この季節に咲くから「彼岸花」と呼ばれる曼珠沙華、わが家の玄関先でも咲き始めました、それも赤ではなく白い曼珠沙華が。ちなみに、あたしは彼岸花という呼び方よりも曼珠沙華と呼ぶ方が個人的に気に入っています。文字面が格好よいなあと、昔から思っているだけの理由ですが……

ところで、彼岸花と言うとたいていは赤い花をイメージするのではないでしょうか? この時季に墓参りに行くと墓地で真っ赤な彼岸花が咲き誇っているので、縁起が悪いと思う方もいるようですが、あの花の姿はとてもきれいだと思います。

で、そんな赤い花のイメージが強い彼岸花ですが、赤だけでなく白や黄色の彼岸花もあるのは以前から知っていました。そしてわが家にはご覧のように白い彼岸花がありまして、それが今年も細々とではありますが、秋分の日にようやく花開いたというわけです。本当は一輪ではなく群生しているともっと美しいのでしょうが、狭い個人宅では仕方ありません。

そんな秋分の日、曼珠沙華の開花と共に届いたのが、日向坂46のファーストアルバム「ひなたざか」です。

そんな秋分の日、曼珠沙華の開花と共に届いたのが、日向坂46のファーストアルバム「ひなたざか」です。

Type-A、Type-B、そして通常盤の3タイプでの発売となり、もちろん全タイプ購入です。収録されている新譜も既にラジオなどでオンエアされていますが、改めて聞き込みたいと思います。

そして最大の愉しみは、Type-AとType-Bの特典ディスク、Blu-rayに収録されたデビューカウントダウンライブの模様です。けやき坂46時台から知っているとはいえ、日向坂46のスタートはこのライブです。スカパー!などでもオンエアされていなかった映像ですので、非常に楽しみです。今となっては、ずいぶんと初々しい日向坂46のメンバーが見られるのではないでしょうか?

ちなみに、パソコンのモニターの前で撮ったので、壁紙の模様と重なって見にくいかもしれませんが、手前が通常盤、後列左がType-B、後列右がType-Aになります。Type-Aだけ通常のCDのサイズではなく、ちょっと大きめのケースになっています。

前のダイアリーで、今日がショーペンハウアーの没後160年にあたると書きました。そして架蔵している『ショーペンハウアー全集

前のダイアリーで、今日がショーペンハウアーの没後160年にあたると書きました。そして架蔵している『ショーペンハウアー全集』をご紹介しました。

でも、あたしが最初にショーペンハウアーと出会ったのは学生時代に岩波文庫です。『読書について 他二篇』『自殺について 他四篇

』『知性について 他四篇

』の、比較的薄めの岩波文庫を買って読んだのが最初です。薄いので取っ付きやすいと思ったのも理由の一つですが、この三冊のタイトルに惹かれたのが一番の理由です。その伝記と言いますか、生涯についても実はほとんど知りません。

当時、すべてを読んで理解できたかと問われると自信を持って「はい」とは言えません。いや、いまだに理解できているとは思えませんし、そもそもショーペンハウアーの思想がどんなものなのか、思想史・哲学史での位置もわかっていません。

多くの人が、あたしと同じように思っているわけではないと思いますが、ショーペンハウアーってそれなりに人気があるのでしょうか? 岩波文庫と比べると比較的最近になって古典新訳文庫から『読書について

多くの人が、あたしと同じように思っているわけではないと思いますが、ショーペンハウアーってそれなりに人気があるのでしょうか? 岩波文庫と比べると比較的最近になって古典新訳文庫から『読書について』『幸福について

』が刊行されました。

やはり薄めですので、手に取りやすく読みやすい分量だと思います。難解な哲学の本と思われていても、比較的分量が少なければ「読んでみよう」と思う人がそれなりにいるはずです。短ければ簡単で長ければ難しいというものではありませんが、それでも最初のハードルが低いのは普及には重要なポイントだと思います。

何はともあれ、手に取ってもらわなくては読んでもらうこともできません。読んでもらえなければ、その思想がどんなものなのかも理解されません。こういう分量で文庫が出せるというのは、ショーペンハウアーのアドバンテージではないでしょうか?

本日、9月21日は、ショーペンハウアーの没後160年になります。

本日、9月21日は、ショーペンハウアーの没後160年になります。

学生時代に図書館で蔵書目録を調べるときは「ショーペンハウアー」以外に、「ショウペンハウアー」「ショウペンハウエル」と言った呼び方、読み方でも検索しないといけなかったのを思い出します。最近のネットですと、「ショーペンハウアー」だけで検索しても他の二つの検索結果まで表示してくれるものが多いので非常に助かります。

そんなショーペンハウアー、あたしも勤務先から刊行されている全集、ずいぶん前に購入しておりまして、ご覧のようにわが書架の一画に鎮座しております。輸送ケースのまま置いてあり、全集の上には線装本、右側と左側には中国古典が並んでいるところなど、いかにもあたしの書架という感じが濃厚に現われています(汗)。

年とって、退職したら、のんびりと読むとしますかね……(笑)

日向坂46のファーストアルバムのリード曲「アザトカワイイ」のMVが公開中です。

日向坂46のファーストアルバムのリード曲「アザトカワイイ」のMVが公開中です。

最初にMVが公開されてしばらく経ってから、こんどはリハーサル映像が「ひなリハ」として公開されました。定点カメラでフルコーラス踊るメンバーの様子がわかり、これはこれでファンの間では非常に人気が高い動画となりました。

YouTubeにアップされているこういった動画、PCで作業をしながらBGMっぽく聞いているのですが、今朝も見に行きましたら、何と再生数がもうすぐ200万回に届きそうな数字でした。「これは、なんとか200万回目ぴったりをゲットしたい!」と思い。ひとしきりPCで作業を続けていました。

そして、20分か30分ほど後に改めて「ひなリハ」を見に行ったのですが、なんと200万回を少しだけ超えていました。

そして、20分か30分ほど後に改めて「ひなリハ」を見に行ったのですが、なんと200万回を少しだけ超えていました。

いや~、惜しい。本当にもうちょっとだったのに、200万のキリ番をゲットできませんでしてた。

しかし、この短時間でこれだけ再生数が伸びるとは驚きです。夜中だと多くの人がネットに接続していそうですが、朝の早い時間にも見ている人っているのですね。そちらにも驚きでした。

日向坂46の人気が恐るべしです。

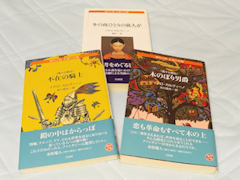

本日、9月19日はイタロ・カルヴィーノの没後35年にあたります。

本日、9月19日はイタロ・カルヴィーノの没後35年にあたります。

あたしの勤務先からは『冬の夜ひとりの旅人が』、そして《我々の祖先》三部作の『不在の騎士

』『木のぼり男爵

』が刊行されています。《我々の祖先》三部作の三つめ、『まっぷたつの子爵』は新訳で10月下旬刊行予定です。旧訳は「岩波文庫

」から出ています。

その他にも、カルヴィーノは各社から翻訳が出ていますので、ご興味がある方はぜひ本屋で探してみてください。

映画「マーティン・エデン」、本日から公開です。

映画「マーティン・エデン」、本日から公開です。

とはいえ、映画の場合、地域によって公開時期に差が出ることはしばしばで、よほどの大作でない限り「全国一斉」とはいかないものです。本作もひとまず東京を中心にスタートし、来月や年内に公開になる映画館、地域もあるようです。

原作『マーティン・イーデン』は、ジャック・ロンドンの自伝的小説と言われているように、舞台はアメリカです。なかなかの長篇でしたが、非常に素晴らしい作品でしたし、あのラストは印象的であり、哀しくもあり、心に強く残るものでした。

そんな作品が、イタリアを舞台として映画化されたわけです。アメリカとイタリアとではお国柄も異なりますし、主人公の性格とか周囲の人の人柄などすべてが異なるはずです。原作のあの泥臭さと目映いばかりの期待感、そして力強さが、果たしてどんな風に描かれているのでしょうか。非常に気になります。

そんな公開初日ということで、朝日新聞夕刊に主演俳優のインタビュー記事が載っていました。主要紙には数日前から同じようなインタビュー記事が載り始めていたので、いよいよ公開という気分の盛り上げに一役も二役も買ってくれています。ありがたいことです。

ずいぶん前に書店に対しても映画に合わせて原作本を置いて欲しいと、ファクスで案内を送ったのですが、反応は上々でした。しっかりとフェア展開してくれている書店も少なくありません。

ずいぶん前に書店に対しても映画に合わせて原作本を置いて欲しいと、ファクスで案内を送ったのですが、反応は上々でした。しっかりとフェア展開してくれている書店も少なくありません。

ジャック・ロンドンは、あたしの勤務先からは原作本と『赤死病』くらいですが、他社からも文庫本がいくつか出ていますので、それらを並べて映画公開記念、ジャック・ロンドン祭りです。今回は『マーティン・イーデン』ですが、昨年(?)は「野性の呼び声

」もハリソン・フォード主演で映画化されていましたね。