先週の火曜から金曜まで、つまり三泊四日で関西ツアーへ行って来たわけですが、今回も書店でいろいろとゲットしてきましたのでご紹介します。

まずは関西とは何の関係もありませんが、平凡社ライブラリーのフェアを見かけ、そこに置かれていた小冊子です。平凡社ライブラリーも1000冊を突破したのですね。そんなに時が流れたのか、という思いがします。

まずは関西とは何の関係もありませんが、平凡社ライブラリーのフェアを見かけ、そこに置かれていた小冊子です。平凡社ライブラリーも1000冊を突破したのですね。そんなに時が流れたのか、という思いがします。

あたしの印象では、平凡社は東洋文庫という函入りハードカバーの、玄人好みのシリーズをずーっと刊行し続けていて、そこから選んでソフトカバーのライブラリーに移していった、そんな感じです。もちろん東洋文庫がすべてライブラリーになったわけではありませんし、東洋文庫にはないものも平凡社ライブラリーには多数刊行されています。これはあくまであたしの印象なので……

続いても関西とは全く関係がないものです。書肆侃侃房の海外文学冊子です。毎年この時季に作っているのでしょうかね。後半は同社の図書目録も兼ねているような冊子です。

続いても関西とは全く関係がないものです。書肆侃侃房の海外文学冊子です。毎年この時季に作っているのでしょうかね。後半は同社の図書目録も兼ねているような冊子です。

書肆侃侃房の海外文学と言うと、よくこんな作品を見つけてきたなあ、編集の人はどういうところにアンテナを張っているんだろうと感心させられることが多いです。装丁もきれいなものが多いですよね。ジャケ買い、タイトル買いしたくなる書籍が多数刊行されている、そんな出版社です。ちなみに今年の冊子では、あたしの勤務先でもお世話になっている、くぼたのぞみさんの文章が巻頭を飾っています。

さて、ようやく関西らしいものをご紹介します。2024年6月に第一号、25年1月に第二号、同6月に第3号が刊行された『羅』という冊子です。「羅」とかいて「うすもの」と読ませるようです。大垣書店コンテンツ事業部が作っている、無料の冊子です。

さて、ようやく関西らしいものをご紹介します。2024年6月に第一号、25年1月に第二号、同6月に第3号が刊行された『羅』という冊子です。「羅」とかいて「うすもの」と読ませるようです。大垣書店コンテンツ事業部が作っている、無料の冊子です。

これを無料で配ってしまっていいの、と言うくらいよくできています。京都から発信していこうという気概も感じられる冊子です。

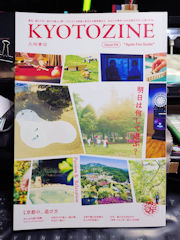

そして京都で大垣書店と言えば忘れてはいけないこの冊子、『KYOTOZINE』です。今回は第4号を買ってきました。こちらは無料ではなく、書店(大垣書店)で販売されている雑誌になります。

そして京都で大垣書店と言えば忘れてはいけないこの冊子、『KYOTOZINE』です。今回は第4号を買ってきました。こちらは無料ではなく、書店(大垣書店)で販売されている雑誌になります。

どうも次号からこの雑誌はリニューアルされるみたいなことがウェブサイトに書いてあります。いったいどんな風に変わるのでしょうか。京都を楽しむためのタウン誌なので、やはり住んでいる人が楽しめる雑誌だと思いますが、観光客も視野に入れるのでしょうか。あまりよその人に迎合しないでほしいですね。

今号の特集である「遊び」も、全然知らないところばかりです。年に数回訪れる京都ですが、決まった場所しか行かないので(営業回りなので当たり前ですが……)、なかなか足を延ばせないのが残念です。

それにしても、こういうのを手に入れてくるから、荷物が重くなるのですよね。