映画「マーティン・エデン」、本日から公開です。

映画「マーティン・エデン」、本日から公開です。

とはいえ、映画の場合、地域によって公開時期に差が出ることはしばしばで、よほどの大作でない限り「全国一斉」とはいかないものです。本作もひとまず東京を中心にスタートし、来月や年内に公開になる映画館、地域もあるようです。

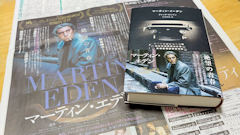

原作『マーティン・イーデン 』は、ジャック・ロンドンの自伝的小説と言われているように、舞台はアメリカです。なかなかの長篇でしたが、非常に素晴らしい作品でしたし、あのラストは印象的であり、哀しくもあり、心に強く残るものでした。

』は、ジャック・ロンドンの自伝的小説と言われているように、舞台はアメリカです。なかなかの長篇でしたが、非常に素晴らしい作品でしたし、あのラストは印象的であり、哀しくもあり、心に強く残るものでした。

そんな作品が、イタリアを舞台として映画化されたわけです。アメリカとイタリアとではお国柄も異なりますし、主人公の性格とか周囲の人の人柄などすべてが異なるはずです。原作のあの泥臭さと目映いばかりの期待感、そして力強さが、果たしてどんな風に描かれているのでしょうか。非常に気になります。

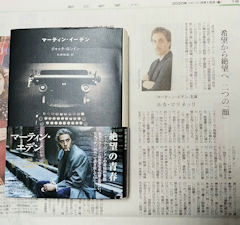

そんな公開初日ということで、朝日新聞夕刊に主演俳優のインタビュー記事が載っていました。主要紙には数日前から同じようなインタビュー記事が載り始めていたので、いよいよ公開という気分の盛り上げに一役も二役も買ってくれています。ありがたいことです。

ずいぶん前に書店に対しても映画に合わせて原作本を置いて欲しいと、ファクスで案内を送ったのですが、反応は上々でした。しっかりとフェア展開してくれている書店も少なくありません。

ずいぶん前に書店に対しても映画に合わせて原作本を置いて欲しいと、ファクスで案内を送ったのですが、反応は上々でした。しっかりとフェア展開してくれている書店も少なくありません。

ジャック・ロンドンは、あたしの勤務先からは原作本と『赤死病 』くらいですが、他社からも文庫本がいくつか出ていますので、それらを並べて映画公開記念、ジャック・ロンドン祭りです。今回は『マーティン・イーデン』ですが、昨年(?)は「野性の呼び声

』くらいですが、他社からも文庫本がいくつか出ていますので、それらを並べて映画公開記念、ジャック・ロンドン祭りです。今回は『マーティン・イーデン』ですが、昨年(?)は「野性の呼び声 」もハリソン・フォード主演で映画化されていましたね。

」もハリソン・フォード主演で映画化されていましたね。