先月くらいから広東語の売り上げが急進しています。あたしの勤務先で広東語と言えば『ニューエクスプレスプラス 広東語』くらいしかないのですが、これがよく売れているのです。

少し前に中公新書で『広東語の世界』が刊行され、これがよく売れているとのこと。同書とうちの「広東語」は同じ著者なので、その影響もあるのかなと思ったのですが、実はもっと大きな波が到来していたのです。

それがこちら。紀伊國屋書店新宿本店の芸術書・建築書売り場の一角で展開されていた「九龍城砦」コーナーです。九龍城ってご存じですか? あたしが学生のころはまだ香港にあったと思いますが、その後取り壊された建物です。

それがこちら。紀伊國屋書店新宿本店の芸術書・建築書売り場の一角で展開されていた「九龍城砦」コーナーです。九龍城ってご存じですか? あたしが学生のころはまだ香港にあったと思いますが、その後取り壊された建物です。

写真集や九龍城に関する本はいくつか出版されているので、それを集めてちょっとしたフェアになっています。そして、なぜいま九龍城なのかと言いますと、映画「トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦」が大ヒットしているからなのです。

どうしてこの映画がヒットしているのか、ネットを検索していただければ、熱く語っている人がたくさんいらっしゃいますので、それを読んでみてください。この映画のヒットを受けて広東語の学参が売れているのです。

振り返ってみますと、ビジネス目的がメインとはいえ、三国志やシルクロードの流行があって中国語学習者が増え、冬ソナ以来の韓流ブームに乗って韓国語の学習者が増えました。ここ数年では、BLドラマの影響でタイ語の学習書も売り上げが伸びています。そんな流れがあれば、ヒット映画の影響で広東語が伸びるというのも当然と言えば当然のことでしょう。

振り返ってみますと、ビジネス目的がメインとはいえ、三国志やシルクロードの流行があって中国語学習者が増え、冬ソナ以来の韓流ブームに乗って韓国語の学習者が増えました。ここ数年では、BLドラマの影響でタイ語の学習書も売り上げが伸びています。そんな流れがあれば、ヒット映画の影響で広東語が伸びるというのも当然と言えば当然のことでしょう。

話は変わって、本日は各種情報番組でも取り上げられていますが、虎ノ門ヒルズの中の本屋、magma booksの開店日です。午後から訪問してきました。2フロアあって、下のフロアはテーマごとの棚になっていて、上のフロアは比較的オーソドックスな棚構成となっていました。しばらくは物珍しでやってくるお客も多いのでしょうが、一か月後、二か月後にどういう客層になっているのか、そしてどういうジャンルの本が売れているのか、とても興味があります。

そして、そもそも近隣にはジュンク堂書店のプレスセンター店、虎ノ門書房という本屋がありますが、やや距離があります。周辺人口に対する書店の少なさは、地方の「書店のない自治体」の比ではないのが東京の都心部です。このあたりのサラリーマンやOLは昼休みにちょっと立ち寄れる書店に飢えていたのではないでしょうか。

そして、そもそも近隣にはジュンク堂書店のプレスセンター店、虎ノ門書房という本屋がありますが、やや距離があります。周辺人口に対する書店の少なさは、地方の「書店のない自治体」の比ではないのが東京の都心部です。このあたりのサラリーマンやOLは昼休みにちょっと立ち寄れる書店に飢えていたのではないでしょうか。

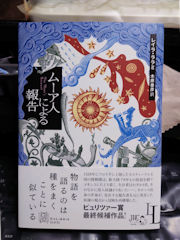

書店と言えば、少し前に立ち寄った町田の久美堂本店で、ちくま文庫のフェアが大きく展開していました。久美堂のフェアも始まって数年、しっかりと地元のお客様だけでなく出版社にも定着してきましたね。やはり、これだけ揃えて並べると壮観です。

それはともかく、この『本と歩く人』は本をこよなく愛する人ならきっと好きになること間違いなしです。でも読み終わってみて思ったのは、いい年をしたおじさんとこまっしゃくれた少女の友情物語だったのではないか、ということです。

それはともかく、この『本と歩く人』は本をこよなく愛する人ならきっと好きになること間違いなしです。でも読み終わってみて思ったのは、いい年をしたおじさんとこまっしゃくれた少女の友情物語だったのではないか、ということです。