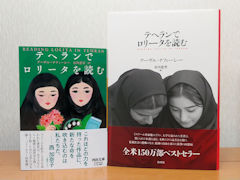

西加奈子さんも『i』の中で引用していた『テヘランでロリータを読む』が「河出文庫」の一冊となって刊行されました。

西加奈子さんも『i』の中で引用していた『テヘランでロリータを読む』が「河出文庫」の一冊となって刊行されました。

自社の単行本が他社の文庫に生まれ変わるというのは、その作品が愛されているという証拠でもありますが、どうして自社で文庫化できなかったのかと忸怩たるものがあります。

それにしても、この河出文庫の装丁は如何でしょう? あたしは最初、どうしてマトリョーシカ人形なのだろう思ってしまいました。見えませんか?

もちろん単行本の装丁への敬意が感じられる装丁ですが、かなり印象が異なりますね。より身近な作品に感じられるのではないでしょうか?

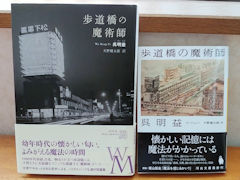

このところ新刊の刊行も相継いでいる台湾の作家、呉明益の『歩道橋の魔術師』が、同じく「河出文庫」となって刊行されました。

こちらも、あたしの勤務先のベスト&ロングセラー商品ですので、文庫になり更に売り上げを伸ばすことは間違いないでしょう。

装丁は、どちらも小説の舞台となった、かつて台北駅前にあった中華商場です。単行本では当時の写真を使っていますが、文庫の方はイラストに代わっています。このイラストは著者、呉明益さんの手になるものです。

このように他社から文庫が出るのは、なんとも言えない気分です。娘を嫁に出す父親の気持ちに近いのでしょうか? あたし結婚していませんし娘もいませんから、全く想像の域を出ませんが……