世界がコロナと闘っている春先に米軍の撤退というニュースが世界を駆け巡りましたが、それから半年も経たないうちに、オセロで言えば白が黒にすべてひっくり返ってしまったような状況です。

それにしても、アフガニスタン情勢を伝えるニュースではしばしば「混迷」という修飾語が付くことが多いですが、本当に混迷を極めていると思います。アフガン情勢に詳しい人ならともかく、あたし程度の知識しか持たない人間には、何がどうなってからこういう事態になっているのか、そのあたりがまるでわかりません。アフガニスタンの国民は政府を支持しているのか、それともタリバンを支持しているのか、そんなことすらあたしにはわかりません。

同書は、今回の米軍撤退やタリバンの反攻を解説したものではありませんが、その前史にあたる情勢を描いています。今回のことを理解するには、その前から追っていかないとなりませんから、まずは本書がお薦めです。

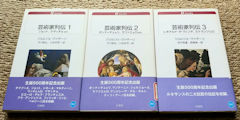

更に遡るのであれば、ソ連のアフガン侵攻から追わないとなりませんが、そこまで理解したいのであれば『アフガン侵攻1979-89』『アフガン諜報戦争(上)』『アフガン諜報戦争(下)』がお薦めです。

『アフガン侵攻1978-89』はタイトルどおり、ソ連軍の侵攻と撤退を描いたノンフィクションで、『アフガン諜報戦争』はソ連の進攻から9.11前夜までを描いたピュリツァー賞受賞作品です。