新書大賞が発表になりました。第一位が斎藤幸平さんの『人新世の「資本論」』、そして第二位が宇野重規さんの『民主主義とは何か』でした。

新書大賞が発表になりました。第一位が斎藤幸平さんの『人新世の「資本論」』、そして第二位が宇野重規さんの『民主主義とは何か』でした。

という事実を踏まえた上で写真をご覧ください。

どちらもあたしの勤務先の刊行物で、左が『脱成長』、右が『民主主義の壊れ方』です。お陰様で非常によく売れています。

そしてこの両書の帯にご注目。『脱成長』は斎藤幸平さん、『民主主義の壊れ方』は宇野重規さんが、それぞれ推薦のコメントを寄せてくれています。これって、なかなかすごいことではありませんか?

日々の営業活動に関するあれこれ

となると思い出されるのは、あたしの勤務先のロングセラー『外国語を身につけるための日本語レッスン』です。ずーっと売れ続けている定番商品の一つです。ラクレの方の内容紹介には

社会で真に求められるのは、論理的思考力を活用して考察し、口頭や記述で表現できる人材である。しかし「国語」の教育は受けたはずなのに、報告書が書けない、交渉も分析もできないという社会人は多い。これまで有名企業や日本サッカー協会などで「言語技術」を指導してきた著者が、社会に出てから使える本当の言語力=世界基準のコミュニケーション能力を身につけるためのメソッドを具体的に提示。学生・ビジネスパーソン必読の一冊!

とあります。タイトルどおり、いかにもビジネスマンを取り込もうという内容のようです。それに対して、あたしの勤務先の書籍は、もともとが語学出版社という立ち位置からのもので、言葉を扱うノウハウ的なことが中心になっています。

言葉を使いこなすには技術が必要です。論理的な文章の書き方や説明の方法、有効な質問のしかたなど、欧米では当たり前のこの言語技術を、本書ではまず日本語から鍛えていきます。

とありますが、本書もこれだけ長く売れ続けるのは、やはりビジネスマンを始めとして言葉を使ってものごとを伝えようとしている人にとって非常に役に立つ内容のものだからです。多くのビジネスマンが本書を手に取ってくれているようです。

ラクレを手に取った方、是非とも『日本語レッスン』もチェックしてみてください。

集英社インターナショナルの「インターナショナル新書」で『今こそ読みたいガルブレイス

』という新刊が発売されました。著者は根井雅弘さん。

同書の内容を公式サイトから拾ってみますと

1970年代、アメリカの経済学者、ジョン・ケネス・ガルブレイス(1908~2006年)の著書『不確実性の時代』が世界的なベストセラーになった。とりわけ日本で大きな人気を博したこの本は、恐慌、冷戦、大企業・多国籍企業による支配、貧困、環境破壊など現代に通じる難問を取り上げていた。同様の性格をもつ『満足の文化』『ゆたかな社会』『新しい産業国家』など他の著書をも丹念に読み解き、現代の難問へのヒントを見つける。

というものです。いま改めて読み直すべき価値あるものとしてガルブレイスの著作を取り上げているようです。

そして、この公式ページには関連リンクとして「根井ゼミ 1日1文 経済学の名言」がありますが、このリンク先は、なんと「webふらんす」内のコーナーになっています。もちろん、根井さんと言えば、あたしの勤務先から『ガルブレイス 異端派経済学者の肖像』という著書もあります。

本書は単行本なので、書店ではインターナショナル新書と同じ棚には並んでいないかも知れませんが、同じ根井雅弘さん、同じガルブレイスですから、併売しない手はないでしょう。そして、一方を手に取った読者の方も、もう一方にも興味を持っていただければ幸いです。どちらが先でも構いません。

ちなみにインターナショナル新書の目次は以下の通りです。

序章 ガルブレイスはなぜあれほど人気があったのか?

第1章 揺らぐ「拮抗力」

第2章 誤解された『ゆたかな社会』

第3章 大企業体制の光と影

第4章 「公共国家」は実現しうるか

第5章 軍産複合体の脅威

第6章 「満足の文化」への警鐘

第7章 『バブルの物語』の教訓

終章 甦るガルブレイス

また単行本『ガルブレイス』の目次は以下の通りです。

序章

第一章 価格皇帝見習

一 ケインズ経済学のアメリカ上陸

二 価格統制をめぐって

三 アメリカ資本主義への関心

第二章 異端の経済学

一 正統と異端

二 依存効果と社会的アンバランス

三 ケネディ政権の内と外

第三章 大企業体制の光と影

一 「テクノストラクチュア」の台頭

二 「新しい産業国家」論争

三 計画化体制と市場体制

第四章 リベラリズムと批判精神

一 保守主義の復活に抗して

二 「満足の文化」への警告

三 経済学史の中のガルブレイス

終章

どちらかだけ買えばいい(読めばいい)ではなく、両方とも読みたく(買いたく)なったのではないでしょうか? 両方買っても本体価格2800円ですから!

今日はジャズの日だそうですので……

児山紀芳 著

世界のジャズ史にかかわってきたジャズ・ジャーナリストによる初の著書。ジャズシーンの興隆、名演誕生にまつわるエピソード多数。

ナット・ヘントフ 著/志村正雄 訳

デューク・エリントン、ビリー・ホリデイ、マイルス、コルトレーン、ガトー・バルビエリ……11人の巨匠たちとともに、JAZZとは何かを探究! ジャズ・エッセイの名著にして「名言集」。

奥成達 著

大正末期、詩人はその魂を揺さぶられる音楽に出会った。花巻にいたはずの詩人が、いつどのようにその音楽に触れたのか。一編の詩から日本のジャズのあけぼのをたどる力作。

かくしてモスクワの夜はつくられ、ジャズはトルコにもたらされた

二つの帝国を渡り歩いた黒人興行師フレデリックの生涯

ウラジーミル・アレクサンドロフ 著/竹田円 訳

アメリカン・ドリームをモスクワで叶えた黒人フレデリック。ナイトクラブの興行で巨万の富を築いた彼を革命が襲う……その栄光と破滅。解説:沼野充義。

東京大学出版会、みすず書房と共に代わる代わる発行していたPR誌ですが、このほど東京大学出版会、みすず書房の両社が『パブ・レビ』の発行を停止することになり、あたしの勤務先の『パブ・レビ』も最新号でいったん打ち止め、次号からリニューアルすることになりました。

最初のページにはリニューアルとは書いておらず、次号以降も送付希望の方にのみ送るようになります、という断わり書きがあるだけです。そして「二面もご参照ください」と書いてあります。

その二面を見てみますと「重要」とあって、同じく継続送付希望の方にのみお送りしますと書いてあります。

その二面を見てみますと「重要」とあって、同じく継続送付希望の方にのみお送りしますと書いてあります。

が、ここの文章には「A5判の小冊子にリニューアルいたします」とあります。ほほう、こんどは新聞ではなく冊子になるのね、ということがわかります。考えてみますと、東京大学出版会には『UP』、みすず書房には『みすず』というPR誌がありますので、刊行物の案内としては『パブ・レビ』とダブっていた部分があるわけです。

そしてA5判の小冊子と言いますと、『UP』や『みすず』に限らず、岩浪書店の『図書』、新潮社の『波』など多くの出版社がそれぞれのPR誌を発行していますので、むしろ『パブ・レビ』のような新聞スタイルが珍しかったのかも知れません。

そして最終ページに、今回のリニューアルのポイントがまとめられています。

そして最終ページに、今回のリニューアルのポイントがまとめられています。

『パブリッシャーズ・レビュー』から『白水社の本棚』とタイトルも変わるようです。年4回の発行です。何ページくらいの冊子になるのでしょうね? とりあえず次は4月でしょうか? 今から楽しみです。

読者の皆さまも、是非楽しみにお待ちくださいませ。

それで思い出したのがこちらの本です。

『愛犬たちが見たリヒャルト・ワーグナー

』です。

どちらも歴史上の有名人とその愛犬の話です。

こういった有名人とのかかわりとなると、猫よりは犬の方が圧倒的に多いのでしょうか? なんとなく、エピソードとしては猫よりは犬の方が物語になりやすいような気もします。もちろん猫を飼っていた有名人もたくさんいるのでしょうが、こういった類いの本で猫を扱ったものはあるのでしょうか? 不明にして知らないのですが……

新宿の紀伊國屋書店の海外文学コーナーです。《エクス・リブリス》やUブックスが並んでいる棚でちょっとしたミニコーナーが出来ています。

新宿の紀伊國屋書店の海外文学コーナーです。《エクス・リブリス》やUブックスが並んでいる棚でちょっとしたミニコーナーが出来ています。

はい、18日に生誕150年を迎えるサキを展開していただいております。

白水Uブックスで4冊ありまして、すべてエドワード・ゴーリーの挿し絵をあしらった作品で、クリスマスのプレゼントにもぴったりな一冊ならぬ四冊です。

そんな棚から視線を下へ移動すると、平台ではカルヴィーノの《我々の祖先》三部作が平積みになっています。

そんな棚から視線を下へ移動すると、平台ではカルヴィーノの《我々の祖先》三部作が平積みになっています。

こちらも通常のUブックスとはガラリと装丁を変えて、いかにも三冊セットであることをアピールするカバーになっています。こちらもプレゼントにはぴったりな作品です。

ちなみに、そのお隣には最新刊『見えない人間』の上下巻など、見覚えのある作品が揃っております。こんなによくしていただきまして、ありがとうございます。

Uブックスの『見えない人間

Uブックスの『見えない人間』は非常に面白かったのですが、いかんせん、あたしにはアメリカにおける黒人の立ち位置やその苦難の歴史に関する知識が欠如しすぎています。

漠然とアフリカから連れてこられて、白人たちの農園で酷使され、ほとんど人間扱いもされて来なかったのだろう、という程度のあやふやなものです。南北戦争で奴隷の立場はよくなったのか、相変わらずだったのか、その後の黒人の地位向上の歴史というのはどんな感じだったのか、まるでわかりません。

そんなモヤモヤした思いを抱えていましたら、タイミングよくちくま新書から『アメリカ黒人史』という一冊が刊行されました。もともとはNHKブックスで出ていたものに大幅加筆した全面改訂版だそうです。不勉強で、NHKブックスから出ていたことを知りませんでした。

それにしても、この三冊、同じ新書なので書店では一緒に並べてみることはできないものでしょうか? 新書って、どうしてもレーベルごとに配置されていて、テーマごとに並べている書店ってほとんどないですからね。でも、こんな風に並べてみるのも面白いと思うのですが。

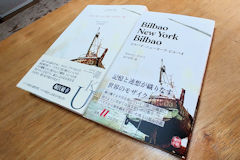

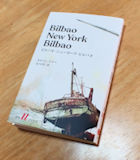

来週に見本出し、下旬に配本予定の新刊『ビルバオ-ニューヨーク-ビルバオ

来週に見本出し、下旬に配本予定の新刊『ビルバオ-ニューヨーク-ビルバオ』ともともとの単行本『ビルバオ-ニューヨーク-ビルバオ

』です。Uブックスになるのです。

Uブックスは新書サイズなので、こうして並べてもそれほど大きさの違いは感じられないでしょうか? そして、単行本の装丁を踏襲したカバーデザインになっています。ちょっと、いつものUブックスとは異なり、よい感じです。

今回のUブックス版、カバーからは日本語を極力排して欧文をメインにあしらっているので、パッと見には洋書のような雰囲気がありませんか? 少なくともあたしはそんな印象を受けました。こんな洋書のペーパーバックってありそうですよね。

今回のUブックス版、カバーからは日本語を極力排して欧文をメインにあしらっているので、パッと見には洋書のような雰囲気がありませんか? 少なくともあたしはそんな印象を受けました。こんな洋書のペーパーバックってありそうですよね。

そしてバスク文学に興味を持たれた方には、『ムシェ 小さな英雄の物語』や『アコーディオン弾きの息子

』などもございます。前者は《エクス・リブリス》の一冊ですが、後者は新潮クレストブックスの一冊です。どうぞお近くの書店でお求めください。