関東大震災の日を防災の日にしたということは知っていますが、いまの日本人の中で関東大震災を体験している人ってどれくらいいるのでしょう? ちょっと興味があります。

さて、そんな今日という日にお勧めするのは『大正大震災 忘却された断層』です。

本書は、人口に膾炙している「関東大震災」ではなく、あえて「大正大震災」というタイトルにしているところがミソです。こんな日に読んでみては如何でしょう?

日々の営業活動に関するあれこれ

関東大震災の日を防災の日にしたということは知っていますが、いまの日本人の中で関東大震災を体験している人ってどれくらいいるのでしょう? ちょっと興味があります。

さて、そんな今日という日にお勧めするのは『大正大震災 忘却された断層』です。

本書は、人口に膾炙している「関東大震災」ではなく、あえて「大正大震災」というタイトルにしているところがミソです。こんな日に読んでみては如何でしょう?

必ずしも祝日・休日になっていないだけで、毎日毎日何かしらの記念日になっているようです。

本日、8月24日は「ラグビーの日」なのだそうです。ラグビーが誕生したのが1823年の今日なのだそうです。このあたりの史実、事実、どの程度確かなのかわかりませんが、そういうことになっているそうです。

というわけで、ご紹介したいのは『ラグビーの世界史 楕円球をめぐる二百年』です。

やや大部な本ではありますが、折からの日本におけるラグビー人気の高まり、そしてこれだけの類書が存在しないということも相俟って、お値段はそこそこするのですが版を重ねるヒット商品となりました。ラグビー人気は着実に裾野を広げているようですので、本書はこれからも着実に売り上げを伸ばしていくことでしょう。

さて、ラグビーからはかなり遠いですが、今日はまたウクライナの独立記念日なのだそうです。

ウクライナと聞いてもどこにあるのかよくわからないという日本人も多いと思います。世界白地図を見せられてウクライナの場所を指さしなさいと言われて、どれだけの人が正解できるでしょう?

とはいえ、ウクライナ語の語学書、日本ではそこそこ刊行されていまして、まずは基本中の基本、最初に手に取るならこれ、『ニューエクスプレスプラス ウクライナ語』です。

そして先頃刊行されたのが『つばさ君のウクライナ語』です。ロシア語との違いを意識したウクライナ語の語学書です。こちらもどうぞよろしくお願いいたします。

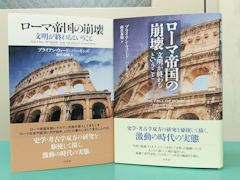

『ローマ帝国の崩壊

『ローマ帝国の崩壊』の新装版です。

どっちが新装版なのか、って。それは右側です。左側が旧版になります。「新装版」というときに、あまり装丁を変えずに出す場合もあれば、ガラッと変えてしまう場合もあります。その時々、本の性格や旧版の売れ方などから決めるわけですが、今回は少し変えてみて、という感じでしょうか。

ローマ帝国の本ですから、別にあたしの勤務先に限らず、他社の本を見回してみても、なんとなく似たようなテイストになってしまうのは致し方ないところでしょうし、逆にそうであるからこそローマ帝国ファンがしっかり見つけてくれるというメリットもあります。ただ、出版社側の在庫管理の見地からですと、パッと見て違いがすぐにわかるようでないと、旧版と新版を取り違えてしまう恐れがあるので、装丁はわかりやすく買えて欲しいところです。

さて、話は変わって、今朝の朝日新聞の社説です。大学の9月入学に関する論説が載っていました。

さて、話は変わって、今朝の朝日新聞の社説です。大学の9月入学に関する論説が載っていました。

9月入学は、コロナ禍が始まって多くの学校が休校措置を執るようになった春先に一度議論が起こりましたが、その後は小中学校の授業も再開し、なんとなく尻すぼみの感があります。しかし、大学に関しては前期はすべてオンライン授業というところがほとんどで、ここへ来て後期もオンラインに決めたところが増えています。

新入生がリアルな授業を一度も受けていない、クラスメートも知らない、サークルなどにも入れない、つまり学生生活を謳歌できていないという由々しき問題が解決されずに残っています。来年度にリアルな授業が復活できたとしても、果たしてスムーズな学生生活を送れるのでしょうか? 心のケアが必要ではないかと思います。

そういう議論とは別個に、大学の9月入学については賛否あると思いますが、メリット・デメリットを含めてしっかり時間をかけて議論すべきだと思います。そんな議論の参考に、『人文会ニュース』の最新号で橋爪大三郎先生に9月入学について寄稿していただきました。

またまた朝日新聞です。香港の活動家・周庭さんが欅坂46の「不協和音」の歌詞に励まされたという発言から、この楽曲がまたまた注目されているということです。

またまた朝日新聞です。香港の活動家・周庭さんが欅坂46の「不協和音」の歌詞に励まされたという発言から、この楽曲がまたまた注目されているということです。

周庭さんは日本のアイドル好きでもあり、前々から欅坂46の「不協和音」を気に入っていたことは、ちくま新書の新刊『香港とは何か』でも触れられているところです。決して今回の逮捕劇で初めて言ったわけではないようです。もちろん、日本のマスコミを通じて日本へ発信するために、リップサービス的な要素がないとは言えませんが、それでも日本のアイドルの曲を取り上げてくれるのはファンとしては嬉しいことですね。

ただ、哀しいことに、この曲を歌っていた欅坂46が近々活動休止になってしまうことです。事実上の解散と言ってよいでしょう。香港の民主主義よりも先に欅坂46が終焉を迎えることになるとは皮肉なものです。

一方はまもなく刊行の新装版、一方は既に店頭に並んでいる文庫クセジュ、タイトルはそれぞれ『ローマ帝国の崩壊』と『ロマ帝国の衰退』です。

こうして並べてみれば、大きさが全然違いますし、だから価格にも差があって間違えようがないのですが、並んでいないときにはちょっと混乱しそうだと思いませんか?

まずは、こちらが電話やファクスの注文を受けたときに取り違える場合があります。耳ではちゃんと聞いているのに手は別の方を選んでしまっているなんて起こりそうです。そうなると出荷の時に間違えてしまう可能性もあります。伝票には『崩壊』とあるのに、実際の商品は『衰退』の方だったり、というようなケースです。

自社の本を扱っていても取り違えは起こりそうなわけですから、書店現場でも混乱が生じそうです。お客さんがうろ覚えで探しに来たような場合、パソコンなどで検索してみると思いますが、この両者が出て来て、さてどっちなのだろうとお客さんに確認すると、お客さんの方も自分が欲しかったのはどっちだったか混乱してしまう可能性が大いにありそうです。

価格なり著者名なりを覚えていてくれると、強力な手掛かりになります。ISBNコードは本に詳しい方でないと知らないだろうし、広告には載っていないことが多いのでこれを頼りにするのは無理ですね。

とにかく、十二分に注意して取り扱わないとなりませんね。

先日重版が決まった『ホーム・ラン

先日重版が決まった『ホーム・ラン』ですが、訳者の柴田元幸さんが手書きのポップを作ってくださいました。

スキャンして大量複製、そして書店にせっせと配布です。

出版社がパソコンを駆使してポップを作るのはごくごく普通なことですが、やはり著者や訳者の方の手書きポップは読者への訴求力が違いますね。

ドラマがヒットすると、関連書籍が刊行されるのは日本も海外も変わらないようですね。先日こんな本が刊行されました。

『ダウントン・アビー クッキングレシピ』、言わずもがな、大ヒットドラマ「ダウントン・アビー」の派生商品です。ドラマに登場した数々の料理を紹介したものです。翻訳書ですが、原書の方は本書以外にも既にこのシリーズでは『The Official Downton Abbey Afternoon Tea Cookbook

』『The Official Downton Abbey Cocktail Book

』『The Official Downton Abbey Christmas Cookbook

』といったシリーズがあるようで、これらも順次邦訳が刊行されるのでしょうか?

さて、以上はドラマに準じた料理本ですが、歴史に基づいたこんな本もあります。

『ロンドン 食の歴史物語 中世から現代までの英国料理

』です。残念ながら現在品切れなのですが、こんな内容の書籍です。

ロンドンは海と川を連結する商業都市であり、中世からメトロポリスとして栄え、世界中の文化をはじめ、多彩な食材が集まった。現在のグローバル化した社会の縮図が、早くからロンドンにあったのだ。

そんなメトロポリスに住むロンドン子たちは、どんなものを食べていたのだろうか? 本書は文献と史料に基づき、パン、肉、魚、野菜といった基本食材はもとより、水、酒、ハーブやスパイスといったテーマも取りあげ、外食産業、路上の物売り、コーヒーハウスやパブ、高級レストランまで、当時の様子を生き生きと描き出している。

各章の案内になるのは、その時代にロンドンに暮らした作家たちだ。『カンタベリー物語』のチョーサーから始まり、詩聖シェイクスピア、日記文学のピープスとイーヴリン、英語辞書を編纂したジョンソン博士、ロンドンを舞台に何作も書いたディケンズ、スキャンダラスなワイルド、女流作家のウルフ、現代の「ブリジット・ジョーンズ」まで、かれらが愛したロンドンの街と、その食卓に読者を招いてくれる。

作家の著作からの引用も多く、かれらが何を食べ、何を飲んでいたか、そしてどんな店に通っていたのかを知るのは、作家の愛読者ならずとも、十分に楽しめるだろう。また、思わずにやりとさせられる「トリビア」も満載されている。

巻末には、中世から近代までの料理が再現できる、貴重なレシピを付した。

こちらもレシピ付です。イギリス料理ってあまり耳にしませんし、イギリスと言えばパブというイメージが強いですが、やはり世界に冠たる大英帝国ですから、食文化もそれにふさわしいものだったのではないでしょうか?

新刊『ナポレオン戦争 十八世紀の危機から世界大戦へ

』の動きがよいです。

ナポレオンの評伝などはたくさんありますし、大革命からナポレオンに至るフランス史を扱った書籍も数え切れないくらいあるでしょう。そんな中で本書がよく売れているのは、サブタイトルからもわかる通り、その着眼点が特異だからではないでしょうか。公式サイトの内容紹介には

ナポレオン戦争を、先行するフランス革命戦争と統一的に把握するという視点を打ち出し(両戦争を「フランス戦争」と呼ぶ)、十八世紀というより長期のスパンで戦争の意味について考える。こうした視座は、ナポレオンの呪縛からこの戦争を解き放つことを意味する。また、最新の知見を動員して、この戦争が初めての「世界大戦」であり、「総力戦」であったことを明らかにする。苛烈な戦闘は、いつしか敵と味方という観念を溶解させ、犠牲者の国籍も、兵士なのか民間人なのかもはっきりしない、戦争の無差別的な性格が眼前に立ち現れる。

とありますが、これが本書の評価されている点だと思います。

ところで、本書一緒に併売したらよさそうな書籍、あたしの勤務先でしたらどんなものがあるでしょうか?

誰もが思い当たるのは『コンドルセと〈光〉の世紀 科学から政治へ』と『ロベスピエール

』だと思います。王道と言えば王道の選書です。同じ四六判の書籍ですから、横に並んでいても違和感はありません。

でも、ナポレオンとそのバックグランドに着目したときにはこんな書籍は如何でしょう?

文庫クセジュの『コルシカ島』と『コルシカ語

』です。コルシカ島はナポレオンの生まれ故郷、また若きころのナポレオンはコルシカ訛りを笑われたというエピソードも読んだことがあります。

そんなナポレオンのバックグランドしてのコルシカにスポットをあててみるのも面白いかと思います。

まだ店頭に並ぶまでには数日ありますが、ゼーバルトの『土星の環 イギリス行脚

まだ店頭に並ぶまでには数日ありますが、ゼーバルトの『土星の環 イギリス行脚』で新装版は四冊目となります。そして、これにていったんおしまいです。

『アウステルリッツ』『移民たち 四つの長い物語

』『目眩まし

』と続いてきたわけですが、お陰様でどの巻も好評をもって迎えられました。今回はこの四冊で、特に《ゼーバルト・コレクション》と銘打つわけでもなく、全何巻と謳うわけでもなければ、この四冊に巻数が振られることもありませんでした。

それぞれをそれぞれで楽しんでいただければ幸いです。

中学生のころだったと思うのですが、当時大ヒットした映画「エレファントマン」が「4K修復版」として改めて公開されるそうです。

当時の中学生にとっては、感動作品と言うよりも、主人公の奇形が面白おかしく喧伝されていたような印象しか持っていません。なんとも罰当たりな記憶です。当時は映画館へ見に行くということはなく、かなり後になってからテレビで放映されたのを見ましたが、少しは大人になっていたので、感動を味わうことができました。

さて、なんで「エレファントマン」の話を出したかと言いますと、この「4K修復版」というのが気になったからです。というのも、あたしの勤務先から出ている『海の上のピアニスト』を原作とする映画もこのたび「4Kデジタル修復版」として公開されることになったからです。

「エレファントマン」に対して「デジタル」の4文字の有無は特に違いはないのだと思いますが、こちらは更に「イタリア完全版」とも表記されています。既に何年も前に公開されていたものとは、ちょっと内容が異なるのでしょうね。ストーリーが違うのではなく、カットされていたシーンが追加されているとか、別のアングルの映像が使われているとか、そんなことなのでしょうか?

さて、もう一つ、これは映画原作とか、そういうものとは関係ないのですが、「バルーン 奇蹟の脱出飛行」という映画です。この映画に特に原作はないようですが(少なくとも邦訳では)、あたしがお勧めするのは『監視国家 東ドイツ秘密警察に引き裂かれた絆』です。どんな本かと言いますと、

東ドイツの秘密警察、「シュタージ」(国家保安省)は、国民生活のありとあらゆるところに監視の網を張り巡らし、そのすべてを膨大なファイルに収集していた。そればかりか、国民6.5人に1人が隣人を監視し、密告する側に立つという恐るべき体制を、「ベルリンの壁崩壊」まで維持していたのだ。

体制最後の日、シュタージ・ファイルは局員によってシュレッダーにかけられたが、それをつなぎ合わせる作業が現在、続いている。すべてつなぎ合わせれば180キロの長さに達し、修復作業は375年かかると言われている……。

本書は、シュタージに人生を狂わされた人びとにインタビュー取材し、全体主義国家における「超管理社会」の恐怖が肉声で明かされる、超一級のノンフィクションだ。

16歳のミリアムは体制に不満を感じ、友人と共にベルリンの壁を越えようと試みる。しかし、あと一歩のところで逮捕され、シュタージに厳しい尋問と残酷な拷問を受け、結局、刑務所に収監される。出所後に知り合って結婚した夫チャーリーも、西への逃亡未遂でシュタージに逮捕される。しかし突然、ミリアムのもとに夫の死亡通知が届く。愕然とした彼女は真相を追求すべく奮闘するが、死亡の理由は闇の中で、今は深い無力感に苛まれている……。

そのほか、旧体制に固執する元シュタージ幹部の驚倒の本音、恋人との仲を裂かれた女性の茨の道など。本書は、英国の優れたノンフィクション作品に授与される〈サミュエル・ジョンソン賞〉を受賞している。(解説=船橋洋一)

です。いかがでしょう、映画の原作とまでは言えなくとも、元ネタのような一冊ではありませんか?

さらに、この秋にはジャック・ロンドン『マーティン・イーデン』を原作とする映画「マーティン・エデン」の公開も控えています。