上田広美 著

カンボジア語はクメール語とも言われ、カンボジア王国の国語です。アンコールワット観光が人気で、近年発展がめざましい国です。

電車の中で『鬼滅の刃』を読んでいる人はいないなあ、と思いながらの書店回り。

先週末の鬼滅騒動も一段落、次の入荷いつになるのかという凪の状態が続いているようです。

そんな書店回りの電車内で、ショートヘアの女子高生が、乗ってくるやおもむろにカバンから取り出して読み始めたのが、岩波文庫の『失楽園』でした。上巻なのか下巻なのかまでは判別できませんでしたが、クールビューティーな雰囲気を漂わせた美少女(?)が岩波文庫を手にしているのはとても格好よかったです。

そんなあたしは『見えない人間』を読んでいましたが、あたしの隣に座っていた女性も、手にしているのはスマホではなく文庫本。何気なく社内を見渡してみると、今日の車中は本を読んでいる人が多いなあという印象。なんだか嬉しくなってきました。

WOWOWで放送された「シライサン」を視聴。

ホラーとしてはそれほど怖いとは思えませんでしたね。造形的にもそうですし、ストーリーにしても、もう少し怖くできたのではないかという気がします。

そして、たぶん多くの人がレビューで書いているのではないかと思われますが、そもそもこの「シライサン」って何者? どうして怨みを抱えるようになったの? というところが謎のままです。都市伝説だからそれでいいんだ、という見方もできますが、それにしては二十数年前からの話ですし、最初にこの話を採取した民俗学者(?)のストーリーを膨らませてもよかったのではないかという気がします。

もしかして、本作がヒットしたら、その民俗学者が主人公で、シライサン誕生の秘密に迫るエピソード・ゼロ、そして最後に記憶を失った主人公・飯豊まりえのその後を描くパート2を作る構想でもあったのではないか、そんな気がします。

でも、それを作るのであれば、もう少しシライサンの造形に気を配った方がよいのではないでしょうか? あれではさほど怖くはないのですが……

東京を始めとする日本のコロナ感染者数がここへ来て急激に増えてきました。

政府は、GoToトラベル(人の移動)によって感染が広まっているという証拠はない、と盛んに言っています。だったら、どうしてGoToトラベルで札幌と大阪を除外したり、東京に自粛を求めたりしているのでしょう。証拠がない、つまり人の移動で感染は広がっていないというのであれば、誰が何を言っても除外や自粛などせずに続けるべきではないでしょうか?

そんな社会のことはともかく、あたし自身の仕事に関しては二か月ほど前にも似たようなダイアリーを書きましたが、やはり同じような悩みを抱えています。

会社内の密を避けるには在宅ワークがよいのでしょう。社内の人数を減らしても出退勤時の電車内の密は残ります。密度を考えたら、こっちの方がよほど密でしょう。書店営業も、電車に乗る、不特定多数の人が集まる書店に赴く、という点では密になります。

でも、書店回りもせずに自宅にいたとして、いったいどんな仕事ができるのでしょう? POSデータを見ながら書店に電話をかけまくって、ファクスを送りまくって受注拡大に励みますか? でもそれって、結局社内の誰かが出勤して伝票を打ち、書籍を出荷するという作業をしないとならないわけで、自分だけのうのうと自宅にいて、他の人には出勤を強いるというのはどうなのでしょう?

また、たとえば書評などに載った商品それだけを単品で営業するのであれば電話やファクスでも可能かも知れませんが、棚のメンテなどはやはり実際に棚を見ないと難しいところがあります。それに実際に足を運んで話をするからこそ見えてくるもの、生まれるものがあるのはこれまでの経験上わかっているので、そういうものをなくしてしまった場合、果たしてどういう営業が可能なのでしょう?

と二か月前と同じような悩みを延々考え続けております。

新刊『花冠日乗

新刊『花冠日乗』が紹介されていました。

コロナ禍の詩人が、写真と音楽とコラボした作品です。と、いとも簡単に「コラボした作品」と書きましたが、公式サイトの内容紹介には

詩人・野村喜和夫が、コロナ禍のなか、生存を脅かされる恐怖にさいなまれ、旧約の大洪水にも比すべきカタストロフィーを感じつつ、生きた証を刻む。言葉と写真とピアノ曲との斬新なコラボレーション。

とあります。やはりコラボです。本は文字を読むものですが、著者は詩人。そこに音楽がつくとなるとつまりは歌曲になるわけでしょうか? そこにイメージとして写真がつくとなると、こんどは静止画によるミュージックビデオのようなものを想像すればよいのでしょうか?

いや、形状は全くの本でして、本屋さんに並んでいます、本屋さんで買っていただく商品です。このコラボを、コラボと呼ぶ以外うまく言葉で表現できないので、あとは手に取っていただいた方それぞれの感性で感じとっていただければ、と思います。

朝日新聞の紹介にある「五感に響く」というのが正しい受け取り方なのでしょう。

昨日の朝日新聞夕刊の一面に無言館の記事が載っていました。

記事にもある館主・窪島誠一郎さんの無言館に関する著作は、あたしの勤務先からも二点刊行していまして、それが『「無言館」への旅 戦没画学生巡礼記』と『無言館の坂を下って 信濃デッサン館再開日記

』です。

残念ながら前者は現在在庫僅少となっていますが、後者は十分に在庫があります。ウェブサイトの紹介を引用しますと、前者は

戦没画学生の遺作を集め、その慰霊美術館「無言館」を建設しようと全国の遺族や関係者を訪ね歩いた著者が、彼らの生命への祈りを聞き、自らの戦後を問い直すために綴った巡礼の旅。

というもの。後者は

連日多くの入場者でにぎわう「無言館」と、閉館の危機に陥った「信濃デッサン館」。二つのユニークな美術館を運営する著者が、喜びの再開にこぎつけるまでの揺れる思いをつづる。

という内容です。無言館もそうですが、「戦没画学生」という言葉自体がもう現在では理解されづらくなっているのでしょうか。

無言館に限らず、各地の博物館・美術館、なかなか運営が苦しいということは折に触れ耳にしますが、コロナ禍で更に人の移動が止まってしまい苦しさに拍車をかけているのでしょう。

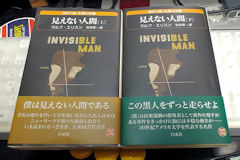

新刊『見えない人間(上)

新刊『見えない人間(上)』『見えない人間(下)

』が非常に面白いです。ご覧の通り、上下巻の長篇なのですが、そんな長さを感じさせないくらいに、どんどん読み進めてしまいます。

いや、実際のところ、ずいぶんと細かい描写が多くて、「こんなことまで描かなくとも……」と思えなくもないです。ただ、しばらく読んで慣れてしまうと、そんな感じはどっかへ行ってしまい、むしろ映画かドラマを見ているように細部までが映像として浮かび上がってきます。

時代は1930年代のアメリカです。あたしはアメリカ史にも黒人の歴史にも詳しくはないので、その時代の黒人の立ち位置というものがよくわかりません。ましてや本文中で何度か言及される南北の地域差といったものについてはからっきし門外漢です。ただ漠然と「なんだかんだ言っても、つい最近まで黒人に対する差別や偏見は続いていたんだな」という印象を持っているくらいです。

今のところ、黒人ゆえにもがき苦しむ主人公、黒人も白人も決して一枚岩ではないアメリカ社会の有り様が面白く、下巻の半分くらいまで読み進んできましたが、最後どうなるのか、非常に楽しみです。

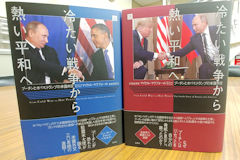

まもなく配本予定の新刊は『冷たい戦争から熱い平和へ

まもなく配本予定の新刊は『冷たい戦争から熱い平和へ』の下巻です。上巻は既に店頭に並んでいると思いますが、上下巻の装丁はこんな感じです。

上巻は、オバマとプーチンが握手していますが、下巻はプーチンは変わらずですが、アメリカ側はトランプに変わっています。こう見ると、プーチンは長いこと権力の座にあるなあと感じます。しかしまあ、本書が出る頃にはトランプも大統領の座から降りようとしているわけですから、不思議なものです。

本日のブラウスは「動かない鳥・ハシビロコウ」です。「動かない鳥」なのに、あたしはあっちの書店からこっちの書店へと動き回る営業です。なんという矛盾、自己撞着! 果たしてこれでよかったのでしょうか?

ちなみに、ネクタイはチェスの駒です。特にハシビロコウとは関係ありません。探せば、ハシビロコウのネクタイも売っているのでしょうか?