本を売るためにはポップやミニ看板など、いろいろな拡材を作りますが、その一つにリーフレットがあります。しっかりと印刷されたものほど堅苦しくなく、自社のプリンター、コピー機でちゃちゃっと作った感のあるリーフレットは、それでも本の個性がよく表われるものです。

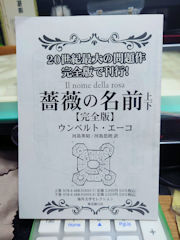

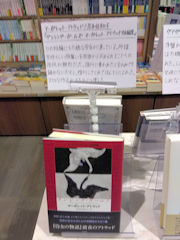

まずは完全版の刊行が業界のニュースにもなった『薔薇の名前』です。上下巻の巨冊の世界を理解するためのよき参考となるリーフレットです。

コピー用紙を二回折っただけの簡易なものですが、『薔薇の名前』を買った人なら是非手に入れて損はないリーフレットです。

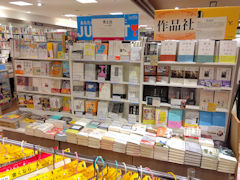

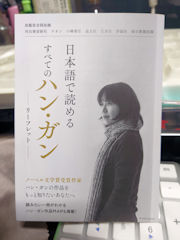

続いては、昨秋、複数社で取り組んだハン・ガンフェアのリーフレットです。こちらはしっかりとデザインされ、きちんと印刷されたものですが、それでも用紙を山海折っただけのものです。

続いては、昨秋、複数社で取り組んだハン・ガンフェアのリーフレットです。こちらはしっかりとデザインされ、きちんと印刷されたものですが、それでも用紙を山海折っただけのものです。

ハン・ガン作品の見取り図なども出ていて、ハン・ガンファン必携のリーフレットになっています。もちろん、あたしの勤務先の刊行物も載っています。

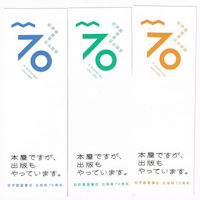

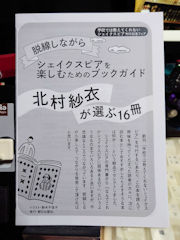

最後は早川書房のノンフィクション文庫のリーフレットです。いや、これはホッチキス留めされているので、リーフレットと言うよりは小冊子でしょうね。いやいや、そもそもリーフレットと小冊子の違いって何でしょう。

最後は早川書房のノンフィクション文庫のリーフレットです。いや、これはホッチキス留めされているので、リーフレットと言うよりは小冊子でしょうね。いやいや、そもそもリーフレットと小冊子の違いって何でしょう。

この小冊子にはハヤカワ・ノンフィクション文庫の五冊が取り上げられ、解説を施されています。創立80周年記念フェアの一環として作られたもののようです。

こういうリーフレットや小冊子、やはり店頭に置いてあると貰ってきてしまいがちです。たぶん本が好きな方、本屋によく行かれる方であれば、この気持ちわかっていただけるのではないでしょうか。