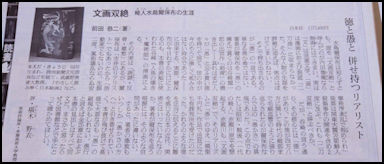

今朝の朝日新聞の読書欄、最後のページに『台湾鉄道』が紹介されていました。紹介してくれたのは、長島有里枝さんです。コメントの最後の

今朝の朝日新聞の読書欄、最後のページに『台湾鉄道』が紹介されていました。紹介してくれたのは、長島有里枝さんです。コメントの最後の

鉄道好きの息子と久々、一緒に本を読めたのも、楽しかった。

という一文が素敵です。

台湾と聞くと、人によって思い浮かぶものはさまざまでしょうが、台北から南に延びる台湾新幹線を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。鉄道好きの方であれば、長島さんも書いているように鉄道で台湾を一周したい、したという方もいると思います。確かに海外へ行って、現地の列車に乗るのは旅情を掻き立ててくれるものです。

台湾と聞くと、人によって思い浮かぶものはさまざまでしょうが、台北から南に延びる台湾新幹線を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。鉄道好きの方であれば、長島さんも書いているように鉄道で台湾を一周したい、したという方もいると思います。確かに海外へ行って、現地の列車に乗るのは旅情を掻き立ててくれるものです。

あたしの勤務先から出ている『神秘列車』も台湾の甘耀明さんの短篇集で、カバー装画のとおり列車が登場する作品もあります。この短篇集、あたしはとても好きです。非常に美しい作品ばかりで、読後感も充実感にあふれたものです。

新幹線のような高速鉄道もよいですが、煙を吐き出す蒸気機関車も風情があってよいものです。ただ、あたしはいまだに蒸気機関車が牽引する列車には乗ったことがありません。日本にも各地に観光列車としてSLを走らせているところはありますが、なぜか縁がなくてのったことがないんです。たぶん乗らずに一生を終えるのだと思います。