いよいよ今日でゴールデンウィークも終わりです。今年も例年どおり、どこにも出かけずに終わりそうです。

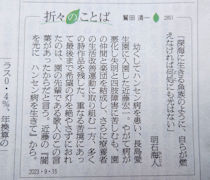

そんなゴールデンウィーク最終日の朝日新聞で勤務先の刊行物が紹介されていました。祝日とはいえ月曜日ですから読書欄はありません。載っていたのは一面のタイトル下、「折々のことば」です。

そんなゴールデンウィーク最終日の朝日新聞で勤務先の刊行物が紹介されていました。祝日とはいえ月曜日ですから読書欄はありません。載っていたのは一面のタイトル下、「折々のことば」です。

そこに今回は文庫クセジュの『シモーヌ・ヴェイユ』から一文が取り上げられていました。ヴェイユって時々聞く名前ですし、著作の翻訳もいくつか出ていますが、本書はそんなヴェイユの手頃な評伝です。ご興味をお持ちの方は是非どうぞ。

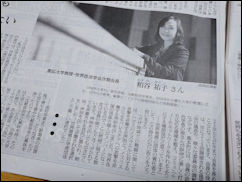

ところで、そんな今朝の朝日新聞で更に見覚えのある名前を発見しました。それが二枚目の画像です。桑木野幸司さんの著書として挙がっている作品の中で『ルネサンス庭園の精神史』が、あたしの勤務先の刊行物です。

ところで、そんな今朝の朝日新聞で更に見覚えのある名前を発見しました。それが二枚目の画像です。桑木野幸司さんの著書として挙がっている作品の中で『ルネサンス庭園の精神史』が、あたしの勤務先の刊行物です。

ちなみにその他の著作、『記憶術全史』は講談社、『ルネサンス 情報革命の時代』はちくま新書の刊行物です。

今日の朝日新聞は見どころが多いなあと思って紙面をめくっていたら、ラテ欄にも見覚えのある顔を見つけました。

今日の朝日新聞は見どころが多いなあと思って紙面をめくっていたら、ラテ欄にも見覚えのある顔を見つけました。

今日ではなく、もう少し先にBSで放送される番組の紹介です。三の丸尚蔵館って、まだ行ったことがないので是非訪れてみたいものです。天守台や松の大廊下跡がある本丸など皇居東御苑は中学生の頃に行ったことがありますが、当時は三の丸尚蔵館が既にあったのか記憶にありません。その東御苑も、ここ数十年来とんとご無沙汰なので、また活きたいなあと思います。

さて朝日新聞と言いますと、次回の読書欄の予告が載ることがこの業界では知られていますが、次の11日にはあたしの勤務先の刊行物が二点紹介予定です。『文画双絶 畸人水島爾保布の生涯』『グローバリスト 帝国の終焉とネオリベラリズムの誕生』です。こちらも是非お楽しみに。

さて朝日新聞と言いますと、次回の読書欄の予告が載ることがこの業界では知られていますが、次の11日にはあたしの勤務先の刊行物が二点紹介予定です。『文画双絶 畸人水島爾保布の生涯』『グローバリスト 帝国の終焉とネオリベラリズムの誕生』です。こちらも是非お楽しみに。

そして最後に昨晩の晩酌。近所のセブンイレブンでこんなお酒を見つけました。北海道のミルクを使ったお酒で、各地のフルーツを組み合わせたお酒のようです。売っていたのは長野産シャインマスカット、福岡産あまおうの二種類です。

他にもあるのか、これから続々と発売になるのかわかりませんが、飲んでみた感想は、ほぼほぼジュースでした。そして、そんな「みるちゅ」の前に置いてあるのは、やはりセブンイレブンで買ったアイスです。プリンアイスという商品で、スイーツではあなくアイスコーナーに置いてありました。