毎年恒例になりましたが、新潟の酒舗から日本酒を取り寄せました。

毎年恒例になりましたが、新潟の酒舗から日本酒を取り寄せました。

毎年のようにいろいろ飲んできまして、できればまだ飲んだことのないものを試してみたいなあ、と思っていたので今年はこういうチョイスになりました。この週末はまだ飲みません。もう少し眺めてから飲みたいと思います。

あまり早々と飲み始めてしまうと、年明けまで持たず、年内で飲みきってしまう恐れもありますし……

温又柔さんが『魯肉飯のさえずり

温又柔さんが『魯肉飯のさえずり』で織田作之助賞を受賞されたということで、あたしの勤務先も何点か刊行物があるので書店に案内をしました。

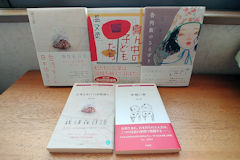

翻って、あたし自身はと言いますと、温又柔さんの作品をこれだけ(右の写真)読んでおりました。温さんの作品のすべてではありません(汗)。

なんだかんだ言いながらも『台湾生まれ 日本語育ち』はエッセイですので、最初の一冊としてはとても読みやすい作品だと思いますが、個人的に好きなのは『真ん中の子どもたち

』だったりします。

その理由は、作品中では主人公が中国への語学研修に参加するのですが、そこに描かれている時期が、ちょうどあたしも中国へ語学短期研修に行っていた時期と近かったからです。日本を抜いてアメリカに迫ろうかという昨今の中国ではなく、それよりも少し前、まだまだ日本ははるか先を走っていた時代の中国です。そんな感じが、あたしにはとても懐かしく感じました。ただし、主人公が訪れたのは上海で、あたしは北京でしたけど。

一か月間(4週間)の語学研修を北京で受け、その後の一週間は卒業旅行として洛陽、西安、上海を巡りました。上海滞在中には一日蘇州へ行ったりもしたのですが、上海自体は二日くらいの滞在でした。

一か月間(4週間)の語学研修を北京で受け、その後の一週間は卒業旅行として洛陽、西安、上海を巡りました。上海滞在中には一日蘇州へ行ったりもしたのですが、上海自体は二日くらいの滞在でした。

そのころの旅行記と写真はこちらのページに置いてありますので、ご興味がおありの方は読んでみてください。時期を正確に記しますと、1988年の2月下旬から3月下旬までのことです。円と元と相場は今とはかなり異なりますが、中国の物価が今とは比べものにならないくらい安かったので、それほど持ち合わせがあったわけではないのですが、なんか自分がものすごい金持ちになったような気分味わいました。

そうそう、当時はまだ兌換券が使われていた時代でしたし、王府井には「東安市場」ではなく「東風市場」があったのです。上記ページに載せているその当時の写真は、今の北京っ子に見せても信じられない情景なのではないでしょうか?

続けざまに、同報ファクスを送信しましたので、まとめてご案内します。

まずは受賞関係です。齋藤真理子さんが韓国文学翻訳賞を受賞されました。受賞自体は少し前のことですが、ここへ来てYahoo!ニュースで取り上げられ、世間に周知されたようので、改めてのご案内です。小さい文字ではありますが、他社観光の主立ったものも載せてあります。

続いては発表間もない、温又柔さんの織田作之助賞です。受賞作は残念ながら、あたしの勤務先の刊行物ではありませんが、温又柔さんと言えばこれ、という代表作はむしろこれらだと思いますので、受賞作と一緒に並べていただければ幸いです。

続きましては、好評既刊の重版が決まりましたので、そのご案内です。文庫クセジュの『脱成長』と、こちらは単行本『民主主義の壊れ方

』です。

どちらも月末出来予定です。なんとか年内店着できるのではないかと思いますので、よろしくお願いします。

冷たい戦争から熱い平和へ(下)

プーチンとオバマ、トランプの米露外交

マイケル・マクフォール 著/松島芳彦 訳

オバマ政権で米露関係の「リセット」を立案、駐露米大使として「露の民主化と西側への統合」を推進した学者が明かす、緊迫の外交とは。