本日、見本出しです。(6月30日配本予定)

6月 2023のアーカイブ

今日の配本(23/06/23)

トランペット

トランペット

ウォルター・デ・ラ・メア 著/和爾桃子 訳

深夜の教会に忍び込む少年たち、三百五十年の歳月を生きる老女。人生の苦味や儚さを精緻な筆で描く傑作選。エドワード・ゴーリー挿絵。

![ヒンディー語文法ハンドブック[新装版]](//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4560089787&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=rockfieldroom-22&language=ja_JP)

ヒンディー語文法ハンドブック[新装版]

ヒンディー語文法ハンドブック[新装版]

岡口典雄、岡口良子 著

インドの主要言語ヒンディー語。その基本文法を整理し解説し、文章体から口語まで多様な生きた用例が満載の、学習者必携の文法便覧。

近刊情報(23/06/22)

写真集の発売が続きますね

このところ、坂道グループの写真集がよく発売されますね。コロナ禍で握手会が開けなくなり、それに伴ってCDの売り上げが落ち、運営側としても何とかして収入を確保したいのではないでしょうか。写真集だけでなく、Blu-rayなどの発売も以前には考えられないほどのペースで発売されています。

このところ、坂道グループの写真集がよく発売されますね。コロナ禍で握手会が開けなくなり、それに伴ってCDの売り上げが落ち、運営側としても何とかして収入を確保したいのではないでしょうか。写真集だけでなく、Blu-rayなどの発売も以前には考えられないほどのペースで発売されています。

そんな中、日向坂46の一期生、加藤史帆の写真集『#会いたい』が発売になりました。あたしが購入したのは楽天ブックス限定カバー版です。今回は、いろいろな限定カバーには手を出さず、これ一本に絞りました。

それにしても、これだけ写真集の発売が続くと、どうしても一点ずつの売り上げは下がってしまうと思いますが、加藤史帆の写真集はどうなのでしょう。それなりに人気メンバーではありますから、ある程度の売り上げにはなると予想していますが……

誰がセンターなのか、ということよりも……

日向坂46の10枚目シングルの発売が発表され、センターは3期生の上村ひなのが初の抜擢となりました。おひさまとすれば「待ちに待った」センターなのでしょうか。そしてこのセンター抜擢も至極順当なものなのでしょうか。

そんな中、「乃木坂46の新曲はどうなっているんだ」というファンの声が聞こえたのか、乃木坂46のニューシングルの発売も発表になりました。33枚目ですか。ずいぶんと積み上げてきました。日向坂46の10枚目という節目、乃木坂ではいくちゃんが初のセンターに立った「何度目の青空か?」が10枚目でしたね。

乃木坂46の33枚目は、8月23日に発売ということだけが発表され、タイトルもフォーメーションも未発表です。後者については次の「乃木坂工事中」で発表されるらしいので、センターは誰か、選抜は誰なのか、ファンの間でも予想合戦が始まっています。ここは順当に井上和がセンターに立つのでしょうか。まあ、井上和のセンターが順当であるのか否かはファンによって意見が分かれるところでしょうけど……

五期生がどれだけ追加されるか、三期生や四期生で新しく選抜入りするメンバーはいるのか、アンダーに落ちるのは誰なのか、ファンの間では悲喜こもごもでしょうけど、あたしは実はそこまでセンターが誰なのかに興味は抱いていません。そんなことより、いい加減、秋元康にはプロデュースだけになってもらい、作詞は外注するべきだと思っています。

作詞だけではありません。たとえば鈴木絢音、山崎怜奈、北川悠理といった比較的文才のあるメンバー(OGも含めて)いますので、そういうメンバーが作詞した楽曲なんてどうでしょう? 何曲かはメンバーやOGの作曲でも構わないと思います。そして、衣装は伊藤万理華や寺田蘭世、大園桃子といった、卒業後にアパレル関係の仕事をしているOGに担当してもらう、CDジャケットも若月佑美とか、それこそ賀喜遥香や池田瑛紗といったイラストやデザインが得意なメンバーもいるわけですから、そういうメンバーやOGにやってもらったらよいと思います。

乃木坂46卒業後の身の振り方を考える上で、そういう才能を伸ばせるような仕事を与えるというのも大切なことなのではないかと思います。幸いに、演技仕事はテレビや映画だけでなく舞台でも活躍しているメンバーが多いので、後輩もそれに続きやすいでしょう。ただ、誰もが演技ができるわけではないので、もちろんバラエティーだって同じことですから、作詞作曲やジャケットデザイン、衣装デザインなどの仕事で活躍できるメンバーの個性を伸ばすのもよいかと、あたしは思っているのです。

近刊情報(23/06/20)

懐かしいものが懐かしくて

昨日のダイアリーで、中国で絵はがきを買っていたと書きましたので、懐かしくなって、「どっかに仕舞ってあったはずだ!」とばかりに、わが家で探してみました。

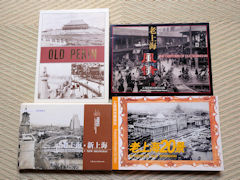

まず出て来たのが右の写真。かつての中国や上海の写真を使った絵はがきです。この手のものはホテルの売店でおみやげとして、よく売られていました。なので、見つけると買っていたのですが、いまさらながら上海ばかりで、北京のものが少ないことに驚いています。

まず出て来たのが右の写真。かつての中国や上海の写真を使った絵はがきです。この手のものはホテルの売店でおみやげとして、よく売られていました。なので、見つけると買っていたのですが、いまさらながら上海ばかりで、北京のものが少ないことに驚いています。

あたしの中国旅行は北京へ行くことが多く、やはり上海よりも北京の方が好きなので、北京の絵はがきばかりかと思っていたのですが、実は正反対で、上海が四分の三でした。どうしてでしょう? もしかして、また別のところに北京の絵はがきが仕舞われているのかも知れませんね。時間があるときに探してみようと思います。

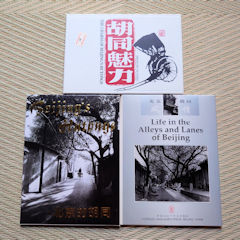

そして、古い時代の北京や上海というわけではありませんが、こんな絵はがきも出て来ました、それが左の写真です。

そして、古い時代の北京や上海というわけではありませんが、こんな絵はがきも出て来ました、それが左の写真です。

北京の胡同をあしらった絵はがきです。こちらはこんなに買っていました。もしかすると、北京は古い時代をあしらった絵はがきよりも、胡同をテーマにした絵はがきの方が多く売られていたのかも知れませんね。胡同もこの数十年の開発でどんどん失われてしまったのではないでしょうか。だとすると、寂しいかぎりです。

今の北京ですと、どのあたりに胡同がよく残っているのでしょう。観光名所として最近整備した胡同もあるでしょうけどね。あたしのかつての印象では、前門から瑠璃廠へ向かう胡同なんか、ゴチャゴチャとした下町の風情が残っていて、歩いていても楽しかったです。王府井と東単の間とかも都心にありながらゴミゴミしていてよい風景でしたけど、みんな再開発されてしまったのでしょうね。

それにしても、こういう絵はがき自体が既に懐かしく感じられます。

父の日に今昔

世間では、今日は父の日なんですね。母の日に比べてあまりにも影が薄い父の日。これが逆であれば女性差別だという声も上がりそうですが、特にそれを投げている父親集団もいないようです。盛り上がるか否かは別として、せめて母の日のカーネーションのように、これを贈ればよい定番商品があれば、贈る子供の側もあれこれ考えなくて済むと思うのですが、さて父に贈るに相応しいものって何でしょう?

とはいえ、あたしの場合、二十代後半に父を亡くしていますので、贈るべき父親はいません。結婚の経験もないので、妻の父親といった存在もいませんし、同様にしてあたしが父親として贈られる側になることもありえません。つまり、あたしが気にしても仕方ないことなのでしょう。

とはいえ、あたしの場合、二十代後半に父を亡くしていますので、贈るべき父親はいません。結婚の経験もないので、妻の父親といった存在もいませんし、同様にしてあたしが父親として贈られる側になることもありえません。つまり、あたしが気にしても仕方ないことなのでしょう。

ところで、最近こんなものを買いました。右の写真です。肩こりはそれほど感じないのですが、腰の痛みはもう慢性化しています。それに時々首筋が痛くなったりすることもあります。これまではバンデリンとアンメルツを、その時の気分で使い分けていたのですが、アンメルツを使い終わってしまったので、テレビCMで盛んに報じているロキソニンを買ってみたわけです。

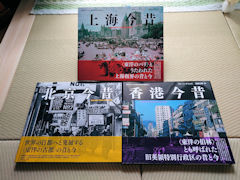

買ったと言えば、創元社から刊行されていた『上海今昔』『北京今昔』『香港今昔』をまとめて購入しました。かつて、しばしば訪中していた頃は、お土産屋などで昔の中国の風景写真の絵はがきをよく買っていたものです。もちろん写真集的なものも何冊か買いました。

買ったと言えば、創元社から刊行されていた『上海今昔』『北京今昔』『香港今昔』をまとめて購入しました。かつて、しばしば訪中していた頃は、お土産屋などで昔の中国の風景写真の絵はがきをよく買っていたものです。もちろん写真集的なものも何冊か買いました。

久々にこういう書籍が刊行されたので気になっていたのですが、遂に思い切って買ってみたわけです。洋書の翻訳でして、原書が2018年頃の刊行なので、いまの中国の進歩の早さからすると、現在の写真ですらもう古く感じるところがあります。まあ、あたし自身はもう中国へは何年も、否、二十年近く行っていないので、いまの中国はテレビなどの映像を通してしか知りませんが……(汗)

京みやげ

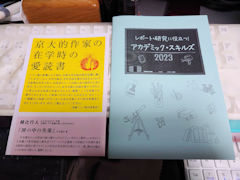

少し時間がたってしまいましたが、京阪神ツアーの時に手に入れたおみやげをご紹介します。記憶が正しければ、どちらも京都大学生協の店頭で手に入れた小冊子です。

まず左は《京大的作家の在学時の愛読書》というフェアの冊子。さすが京都大学、まだまだほんの一部でしょうけれど、これだけの作家を輩出しているのですね。表紙には綾辻行人さんの名前が見えますが、冊子を広げると両面に25名のおすすめ作品が並んでいます。残念ながら、あたしの勤務先の刊行物は一冊も選ばれていませんでしたが、それよりも25名の方が選んだ書籍は一冊も読んだことがなかったのが我ながら衝撃でした。この「選書フェア製作委員会」ってどんな方たちなのでしょう。

まず左は《京大的作家の在学時の愛読書》というフェアの冊子。さすが京都大学、まだまだほんの一部でしょうけれど、これだけの作家を輩出しているのですね。表紙には綾辻行人さんの名前が見えますが、冊子を広げると両面に25名のおすすめ作品が並んでいます。残念ながら、あたしの勤務先の刊行物は一冊も選ばれていませんでしたが、それよりも25名の方が選んだ書籍は一冊も読んだことがなかったのが我ながら衝撃でした。この「選書フェア製作委員会」ってどんな方たちなのでしょう。

写真右は慶應義塾大学出版会さんのフェアのようです。《レポート・研究に役立つ! アカデミック・スキルズ》なんていかにも大学生協向きなフェアですね。フェア(選書)の内容は「学ぶ」「考える」「調べる」「読む」「書く」「聞く」「話す」「撮る」に分かれていて、「書く」には番外編として「Write」というのもあります。英語で書く技術などを扱った書籍が紹介されています。

最後の「撮る」は動画製作や映像編集など、いまどきのカテゴリーですね。あたしが学生の頃には予想もできなかった分野です。また紹介されている書籍には初級から上級まで、難易度を示すマークも付いていて、どれから手に取ればよいのかわかるようになっています。

司馬遼太郎超え?

乃木坂46の四期生、早川聖来が卒業を発表しました。先日の演出家の暴言を告発したことと関係があるのでしょうか? ファンの間では、責任をとって辞めさせられたかのような言説も見えますが、むしろ辞めることを先に決めていたから勇気をもって告発できたのではないかとも思います。

ところで、その乃木坂46の公式ライバル、「僕青」こと「僕が見たかった青空」ですが、やはりネットでも日向坂46とイメージがかぶるのではないかという声が聞かれますね。楽曲を聴いてみないとなんとも言えませんが、青空がグループイメージなら確かにかぶると思います。さすがにスタッフにしろ、プロデューターの秋元康にしろ、そんな間抜けなことはしないと思いますけどね。

で、その僕青なんですが、あたしは司馬遼太郎を思い出しました。乃木坂46の公式ライバルですから、当然乃木坂46を超えて行かないとならないわけです。坂を乗り越えてその先に青空が見える、なんとなく『坂の上の雲』が思い出されます。雲ではなく、雲が漂うより大きな青空がグループ名ですから、ある意味、司馬遼太郎の「坂の上の雲」を超えているかも知れません。

かなり牽強附会、強引なこじつけですが、こういう連想をした人って世間には一人、二人いるのではないかと思うのですが、いかがでしょう。

![ヒンディー語文法ハンドブック[新装版]](http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4560089787&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=rockfieldroom-22&language=ja_JP)