時々雨が降ったり、時々薄い日が差したり、そんな不安定な一日でしたが、今日も外回りです。京王線沿線の営業で白百合女子大学へ行きました。

すると構内でこんな看板を見かけました。来週末が文化祭「白百合祭」なんですね。校舎内には写真入りのポスターも貼ってあるのを見かけましたが、その中でトークイベントがあるのでしょう。

すると構内でこんな看板を見かけました。来週末が文化祭「白百合祭」なんですね。校舎内には写真入りのポスターも貼ってあるのを見かけましたが、その中でトークイベントがあるのでしょう。

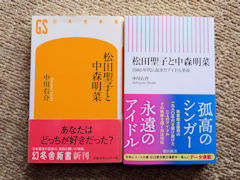

月城かなとってすぐに顔が思い浮かびませんが、宝塚の方ですよね。いまも現役劇団員なのかわかりませんが、こういうイベントを受けているところをみると、もう退団されているのでしょう。

松本まりかは言わずもがなですね。チケットが学生はともかく一般の場合、月城かなとは2500円、松本まりかは2000円という、この500円の差はどうしてなのでしょう?

白百合女子大学の後は多摩センターへ行きました。駅から丘を登っていったところにあるココリアで、こんどはこんなポスターを見かけました。「読書リレーマラソン」とあります。

白百合女子大学の後は多摩センターへ行きました。駅から丘を登っていったところにあるココリアで、こんどはこんなポスターを見かけました。「読書リレーマラソン」とあります。

読書マラソンは聞いたことがありますが、リレーマラソンとは何でしょう? ウェブページには

市内の各図書館(行政資料室含む)で本を借り、貸出レシートをご提示いただくと、ココリア多摩センターでお得なサービスが受けられる引換券をお渡しします。

とかいてあります。面白い試みですね。たぶん、本を借りて読んで面白いと思った人の中には、自分の手元に持っていたいと考えて、書店へ行ってお目当ての本を買う人も出て来るでしょう。ココリアには丸善もありますし、そんな循環が出来上がったら嬉しいですね。

![ニューエクスプレスプラス 古典ヘブライ語[音声DL版]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/148705c3.d778180b.148705c4.41f65b3d/?me_id=1213310&item_id=21736686&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8281%2F9784560068281_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=pict)

![ニューエクスプレスプラス フランス語[音声DL版]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/148705c3.d778180b.148705c4.41f65b3d/?me_id=1213310&item_id=21736682&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8298%2F9784560068298_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=pict)

![ニューエクスプレスプラス スペイン語[音声DL版]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/148705c3.d778180b.148705c4.41f65b3d/?me_id=1213310&item_id=21736699&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8304%2F9784560068304_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=pict)