紀伊國屋書店新宿本店でこんなフェアをやっていました。

紀伊國屋書店新宿本店でこんなフェアをやっていました。

題して「チベット文学のいまを知る」です。

チベットと聞くと、多くの方はダライラマを思い出されるでしょうか? あるいは鳥葬の国をイメージされるでしょうか?

ちょっと海外事情に関心がある方なら、中国共産党による弾圧、そしてチベット亡命政府などのことを思い起こされることでしょう。

そんなチベットに文学なんてあるの? という疑問が浮かぶかもしれません。もちろんチベットにだってその土地の文学があるのだろうけど、日本語で読めるものはあるのですか、というのが多くの方の感想だろうと思います。あたしも確かにそんな印象を持ちがちです。

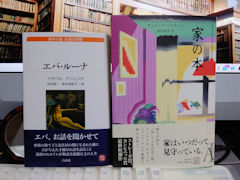

でも、このところチベット文学の翻訳もそれなりに増えてきているのです。このリーフレットにも「この10年で日本語で読めるチベット文学の作品が一気に増え、この春ついに10冊を超えました」とあります。

でも、このところチベット文学の翻訳もそれなりに増えてきているのです。このリーフレットにも「この10年で日本語で読めるチベット文学の作品が一気に増え、この春ついに10冊を超えました」とあります。

英米文学などに比べたら微々たる数ですし、SFを中心に盛んに翻訳されている現代中国文学と比べてもかなり少ない数ではあります。それでもチベットの文学作品が10作品も読めるというのは、さすが翻訳天国・日本という気がします。

政治情勢に絡めてチベットに関心を持たれる方も多いでしょうけど、文学作品からその土地や文化、そこに暮らす人々に興味を持つのも王道です。この機会に一冊でも手に取ってみては如何でしょうか?

![絵で学ぶ中級韓国語文法[新版]](http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4560089507&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=rockfieldroom-22&language=ja_JP)