サイト管理人のブログです。

Rockfield's Diary

Rockfield's Diary

文庫でもなく、新書でもなく、あえて選書

書店営業の途次、こんなフェアが開催されているのを見つけました。冊子が配布されていたので、いただいてきました。

それがこちら、新潮選書と中公選書のコラボフェアです。2025とありますが、昨年や一昨年もやっていたのか、寡聞にして知りません。今年初めて目にしたフェアです。

それがこちら、新潮選書と中公選書のコラボフェアです。2025とありますが、昨年や一昨年もやっていたのか、寡聞にして知りません。今年初めて目にしたフェアです。

新潮にしろ中公にしろ、両社とも新書を出している出版社です。それなのに新書のコラボフェアではなく、あえて選書のコラボフェアというところが注目ポイントではないでしょうか。

この小冊子の表紙裏に「「選書」って、なんだかわかりますか?」という挨拶文が載っています。これがなかなか秀逸な出来です。ちなみに、両選書とも創刊は1967年、あたしと同い年です。ただ中公の方は前身の中公叢書からの年数だそうですが。いつか新書大賞の向こうを張って選書大賞を作りたい両社のようです。

さて、話は変わって本日の朝日新聞読書欄。あたしの勤務先の『ファシストたちの肖像』が紹介されています。予告どおりでした。

さて、話は変わって本日の朝日新聞読書欄。あたしの勤務先の『ファシストたちの肖像』が紹介されています。予告どおりでした。

本書はイタリア、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、ルーマニア、スペインを対象としたものですが、今日の書評では日本に引きつけて書かれているので、非常に関心と注目を引いたのではないでしょうか。

それにしても、あたしの勤務先ってヒトラーの大部な評伝とか、ファシズムやナチズムに関わる本が多いですね。

加賀の夜を思い出して……

国分寺駅ビルのミーツに入っているクイーンズ伊勢丹はアルコール売り場がまあまあ充実していますが、やはり取り扱っている銘柄がそれほどバラエティ豊かではありません。たぶん契約しているのでしょう、決まった銘柄しかおいていません。

金沢で買ってきた萬歳樂も置いていません。だから金沢に行く機会があれば現地で萬歳樂を買っていました。幸いにもここ数年、仕事で北陸へ行く機会が何度かありましたので。

金沢で買ってきた萬歳樂も置いていません。だから金沢に行く機会があれば現地で萬歳樂を買っていました。幸いにもここ数年、仕事で北陸へ行く機会が何度かありましたので。

そしてこの夏の終わりに母を連れて金沢へ行った時も萬歳樂を買って帰りましたが、金沢の晩に料理屋でいただいた地酒が美味しかったので、また飲みたいと思っていました。もちろんクイーンズ伊勢丹には置いていません。

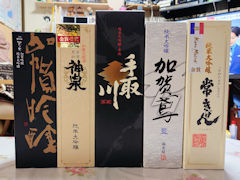

そういうわけで、ネットで検索してみたら、金沢の晩に飲んだ神泉と手取川を含んだ、金沢の地酒五本セットが売られていましたのでお取り寄せしてみました。ようやく届いた五本が画像のお酒です。

そういうわけで、ネットで検索してみたら、金沢の晩に飲んだ神泉と手取川を含んだ、金沢の地酒五本セットが売られていましたのでお取り寄せしてみました。ようやく届いた五本が画像のお酒です。

五本も並べるとなかなか壮観ですが、一升瓶ではありません。720mlです。ですから、ちょうど年内で飲み終わりそうな量です。

ちなみに五本すべて純米大吟醸です。あたしは別に吟醸だとか純米だとか、そういうことにそこまでこだわるタイプではありませんが、純米大吟醸はお高いですね。さて、飲みたかった手取川と神泉を最初に飲むか、最後まで取っておくか、悩ましい限りです。

広島の次は秋田!

またしても国分寺のマルイです。つい先日まで広島物産展をやっていたイベントスペース、こんどは秋田物産展がスタートしていました。

秋田と言えば、母が大好きないぶりがっこです。あたしは好きではないのですが、母は大好きなのです。そしてスーパーなどで売っているいぶりがっこに比べ、本場秋田や物産展で売っているいぶりがっこは格段に美味しいのだそうです、母によりますと。

秋田と言えば、母が大好きないぶりがっこです。あたしは好きではないのですが、母は大好きなのです。そしてスーパーなどで売っているいぶりがっこに比べ、本場秋田や物産展で売っているいぶりがっこは格段に美味しいのだそうです、母によりますと。

というわけで、いぶりがっこを買いに、会社帰りに物産展に立ち寄ってきました。そこで見つけたのが、秋田のハチ公に会いに行ってきましたと書かれたクッキーです。これは犬好きな姪っ子たちにちょうどよいと思って買いました。

そして、個人的に秋田と言えば稲庭うどんと思っていたのですが、稲庭うどんはほとんどなく、さあどうしたものかと見ていた時に目に留まったのがこちらの茶碗蒸しです。「比内地鶏茶わんむし」と書いてあるとおり、比内地鶏が入っているのでしょう。

そして、個人的に秋田と言えば稲庭うどんと思っていたのですが、稲庭うどんはほとんどなく、さあどうしたものかと見ていた時に目に留まったのがこちらの茶碗蒸しです。「比内地鶏茶わんむし」と書いてあるとおり、比内地鶏が入っているのでしょう。

早速夕飯の時に食べてみました。スーパーで買ってくる茶碗蒸しに比べて、色が濃かったです。黄色というよりも茶色っぽかったです。そしてやや硬めの茶碗蒸しでした。

やりなおしではないのです……

日本文学も、海外文学も、それほど読んでいるとは言えないので、こういう紹介本はありがたいです。本書に限らず、似たようなものはいくつも出ていますが、岸本佐知子さんの帯文に惹かれて買ってしまったのがこちらです。

はい、津村記久子さんの『やりなおし世界文学』です。単行本の時には買っていなかったので、この機会にちょうどよいと思って買ってみました。

はい、津村記久子さんの『やりなおし世界文学』です。単行本の時には買っていなかったので、この機会にちょうどよいと思って買ってみました。

目次を見ますと、100近い文学作品名が並んでいました。もちろんタイトルは知っているものがほとんどですが、読んだことがない作品がほとんどというのが情けない限りです。まだまだ読みたい本が内外にたくさんあるものですね。

しかし、目次に挙がっている書名を眺めていて、あたしってこんなにも読んでいなかったのかと、ちょっと驚きと言いますか、愕然としたというのが正直なところです。

そもそも読んでいないので「やりなおし」ではなく、「いちから」というのが現在のあたしの立ち位置です。そして気になるのは、津村さん、この後もいったいどんな世界文学を読んでいらっしゃるのだろう、ということです。

食べたら出すのは自然の摂理

あたしの勤務先のウェブサイトで、12月の新刊ラインナップが公開されました。そこで目に付いた新刊『アジア・トイレ紀行』。

トイレが社会を映し出す! トイレから文化を理解する! トイレをめぐるカルャー・ショックを綴るユニークなエッセイ。図版多数。

アジア各国のトイレ事情、そこから垣間見える国情、なかなかに興味深い一冊となりそうです。ところで、本書とセットになりそうな一冊が現在書店店頭に並んでいます。それが晶文社の『世界自炊紀行』です。

タイトルがよく似ていますが、別に姉妹編ではありません。ただ、姉妹編と思って併売していただけたら嬉しいです。

人間、誰しも食べなければ生きていけません。そして食べたら排泄するのは当たり前です。そんな取り入れと掃き出し、それぞれを扱っているのが『世界自炊紀行』と『アジア・トイレ紀行』です。是非セットでよろしくお願いします。