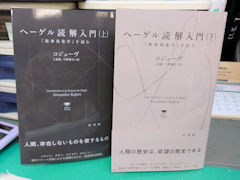

あたしの勤務先のSNSでは、新刊の見本が到着すると写真入りでポストしておりますが、その時の反響も大きく、さらにはその前の情報解禁でも大反響だった『ヘーゲル読解入門』がまもなく配本になります。ちょうど見本出しをしたところですので、いましばらくお待ちください。

新書版の上下巻、二冊揃っての発売となりますが、カバーはご覧のような感じに仕上がっております。落ち着いた色合いですね。

新書版の上下巻、二冊揃っての発売となりますが、カバーはご覧のような感じに仕上がっております。落ち着いた色合いですね。

ただ、あたしの印象としては、和食などの定食で最後に出て来るデザートのごまアイスが思い出されました。写真では伝わりにくいかもしれませんので、ぜひ実際に書店で手に取っていただきたいと思います。

ところでこの『ヘーゲル読解入門』も含まれるシリーズ《思想の地平線》も刊行点数が八冊になりました。並べてみると二枚目の画像のような感じです。

ところでこの『ヘーゲル読解入門』も含まれるシリーズ《思想の地平線》も刊行点数が八冊になりました。並べてみると二枚目の画像のような感じです。

カバーは全体として渋めの色使いで、あたしは好きですが、読者の方の印象や感想はどんなものなのでしょう。気に入ってもらえると嬉しいです。

さて『ヘーゲル読解入門』は30日配本ですから、都内の大型店などでは31日には店頭に並び始めるのではないかと思います。東京以外の書店ですと店頭に並ぶのは11月に入ってからになると思いますが、楽しみにお待ちください。

それにしても21世紀のこの時代に、ベルジャーエフやコジェーヴを刊行するなんて、きわめて珍しい出版社なのではないでしょうか。われながらそんな風に思います。