井上美穂、アントワーヌ・ラモン 著

他人に何かを説明するのは、語彙や表現の引出しを増やす絶好の機会。場面を想像しながら、臨機応変なフランス語力をつけましょう。

ペク・ヨンス 著/五十川潔 訳、与那原恵 監訳

ペク・ヨンス プロジェクト 編

日本統治下で生まれ、戦時下の大阪で洋画を学び、朝鮮戦争を生き延びて芸術運動の再興に尽力した、韓国を代表する画家の情熱的な半生。

井上美穂、アントワーヌ・ラモン 著

他人に何かを説明するのは、語彙や表現の引出しを増やす絶好の機会。場面を想像しながら、臨機応変なフランス語力をつけましょう。

ペク・ヨンス 著/五十川潔 訳、与那原恵 監訳

ペク・ヨンス プロジェクト 編

日本統治下で生まれ、戦時下の大阪で洋画を学び、朝鮮戦争を生き延びて芸術運動の再興に尽力した、韓国を代表する画家の情熱的な半生。

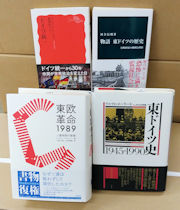

去る10月3日で、東西ドイツが統一されてからちょうど30年でした。若い世代ですと、ドイツが東西に分裂していたということを知らないのかも知れませんし、時事ではなく歴史として習ったかも知れません。

あたしくらいの年になりますと、激動の89年は既に大学生でして、リアルタイムでニュースを見ていたわけなので、天安門事件やベルリンの壁崩壊、そして東西ドイツ統一も「もう三十年も経つのか」という感慨が湧き上がります。

さて、そんな年回りだからでしょう、ここへ来てドイツ関連書籍が続けざまに刊行されました。中公新書の『物語 東ドイツの歴史

さて、そんな年回りだからでしょう、ここへ来てドイツ関連書籍が続けざまに刊行されました。中公新書の『物語 東ドイツの歴史』と岩波新書の『ドイツ統一

』です。本当であればどちらも10月3日に間に合うように、できればその前から書店店頭で展開したかったところでしょうから9月には刊行したかったのではないかと推察いたしますが、ちょっと遅れてしまいましたね。

そして、あたしの勤務先も『東欧革命1989』や『東ドイツ史1945-1990

』といった関連書籍があります。ちょっと一緒に並べてみました。

写真には写っていませんが、『20世紀ドイツ史』というタイトルも刊行しています。ドイツ統一の当日は過ぎてしまいましたが、今からでもちょっと「統一ドイツ」コーナーやミニフェアを企画するのであれば、ご参考まで。

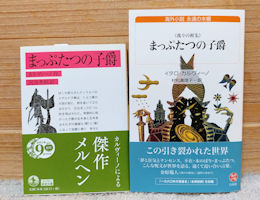

今月末に配本になる『まっぷたつの子爵

今月末に配本になる『まっぷたつの子爵』は、イタロ・カルヴィーノの《我々の祖先》三部作の掉尾を飾る一冊です。

ここまで、Uブックスでは『不在の騎士』『木のぼり男爵

』の二冊を出してきまして、三冊を並べると右の写真のようになります。

この三冊は三部作ということで、通常のUブックスとは少しデザインを変え、この三冊を是非揃えてくださいという感じになっております。書店店頭でも一際目立つ装丁になっているのではないでしょうか? 個人的にも気に入っています。

そして、今回の『まっぷたつの子爵』には、《我々の祖先》三部作執筆の経緯を作者みずからが解説したエッセー「一九六〇年の覚書き」を、本邦初訳で収録しています。こちらも是非お愉しみください。

そして、今回の『まっぷたつの子爵』には、《我々の祖先》三部作執筆の経緯を作者みずからが解説したエッセー「一九六〇年の覚書き」を、本邦初訳で収録しています。こちらも是非お愉しみください。

ところで、海外文学の読者の中には、「あれ、『まっぷたつの子爵』って岩波文庫でも出ていなかったっけ?」と思われた方も多いはず。

はい、そのとおり、岩波文庫でも現役です。ただし、岩波文庫版とUブックス版とでは訳者が異なります。今回のUブックス版は新訳になります。どちらの訳文が好みかは読者にお任せしますが、三部作が揃うのはUブックスになりますので、三冊まとめてよろしくお願いします。

寒くなってきました。真冬になれば、気温はもっと低くなるはずですが、そのころには体も多少は慣れてきているはずなので、やはり体感的には急に寒くなった今ごろが一際寒さを感じるものです。

寒くなってきました。真冬になれば、気温はもっと低くなるはずですが、そのころには体も多少は慣れてきているはずなので、やはり体感的には急に寒くなった今ごろが一際寒さを感じるものです。

というわけで、昨晩は鍋をしました。少し前に、ご覧のような二味鍋を買ったので、それを初めて使ってみました。

写真で言うと鍋の右側には、市販の「塩ちゃんこ鍋の素」を入れ、左側は味噌味にしました。ひとまず放り込んだ具材は、塩ちゃんこの方に鳥肉と豚肉、味噌の方には鱈と鮭の白子です。白子は、本来なら鱈なのでしょうが、たまたまスーパーで売っていたのが鮭の白子で、思いのほか安かったので買ってみたものです。

さて、野菜はどちらも同じく、白菜と長ネギ、それにエノキダケ。それを上に載せて火をつけました。

さて、野菜はどちらも同じく、白菜と長ネギ、それにエノキダケ。それを上に載せて火をつけました。

鍋の素は初めて使った商品でしたが、ちょっと塩っぱかったですね。そのぶん、味噌の方が薄く感じられましたが、徐々に馴染んできてよい感じになりました。

ホタテやエビなどを入れれば、もっと出汁が出て美味しくなったのかも知れませんが、そんな贅沢は言えません。貧乏人はこれで満足しなければいけません(笑)。

これまでのわが家の鍋は、特に味付けをせずに煮て、ポン酢やごまだれで食べるコトが多かったのですが、こういう食べ方も美味しいですね。二つの味が愉しめるので、ちょっと辛いものとか、いろいろ試せそうですし、鍋の素を買う愉しみができました。

ちなみに、タイトルには鍋の季節と書きましたが、わが家は真夏でもしゃぶしゃぶなどの鍋を食べることがあります。クーラーをつけて、ですが……

在宅ワークを、比較的積極的に推奨していたあたしの勤務先ですが、世間の流れも鑑み、少しコロナ以前に戻していこうという動きがあります。どうしても、書籍というブツを扱う仕事上、すべてを在宅ワークで済ますこともできず、この措置は致し方ないことだと思っています。

ただ、個人的に、密を避けるとはどういうことなのか、ふと考えてしまいました。世間では、政府などが「三密(密集、密接、密閉)」を避けましょうと呼びかけています。テレビでも感染症の専門家などが同じように言っています。

そのためにはどうするか。できるだけ外出を控える、というのが一番よいのでしょうが、日常生活がありますから、そういうわけにもいきません。もちろん、買い物もすべてネットショップで済ませ配送してもらう人もいると思いますが、食料品などはスーパーで実際に見て買いたいものです。

日常生活においては、そういう最低限の外出に抑えるとして、出勤についてはどうなのでしょう。あたしの勤務先も在宅ワークを推奨していたのは、密を避けるためですが、その密って、どこの誰の密なのでしょう? 勤務先という職場の密を避けるのであれば、それこそ出勤は最小限にすべきだと思います。もちろん業務を回していかなければなりませんから、常時どのくらいの人数が出勤していないとならないかは考慮しないとならないでしょう。

ただ、出勤するという行為が密ですよね。コロナ以前よりはるかに空いているとはいえ、通勤電車に乗っている人数は十分密だと言えなくもありません。もちろん、できるだけ窓を開け、みんなマスクをして、ほとんど喋る人もいないので飛沫が飛ぶこともほとんどないですから、言うほどに危険ではないのかも知れません。

仕事柄やむを得ない書店回りも、実際に書店の方は「マスクしていただければ問題ないですよ」と言ってくださる方がほとんどですが、やはり中には「来て欲しくない」と思っている方もいるはずです。まあ、書店員さんの場合、不特定多数のお客さんが来ますし、中にはマスクをしていない人もいるみたいなので、そんな環境であれば、出版社営業の来訪なんて大した脅威ではないのかも知れませんが。

結局のところ、どの程度の三密回避をしていればよいのか、誰も明確なことを語ってくれないので、各自が判断するしかないわけですよね。その各自というのも、ふだんから健康な人もいれば持病のある人もいます。年齢による差も大きいでしょうし、一人暮らしなのか、幼児や年寄りと同居しているのか、といった違いもあります。それぞれがそれぞれの基準で判断しているので、誰もが正解であり、誰もが不正解という状態なのでしょう。

とりあえず、あたしの勤務先、営業部は来週からは在宅を週一日とすることになりました。世間の感染状況も見ながら臨機応変に対応していく状況がしばらくは続きそうです。

今月末はハロウィンです。「ハロウィン」なのか「ハロウィーン」なのかはどうでもよいですが、今年はコロナもあって、どんな感じになるのでしょう? 少なくとも渋谷の喧騒は、今年はないですよね?

今月末はハロウィンです。「ハロウィン」なのか「ハロウィーン」なのかはどうでもよいですが、今年はコロナもあって、どんな感じになるのでしょう? 少なくとも渋谷の喧騒は、今年はないですよね?

そんなハロウィンが終わると、世間の関心はクリスマスに移ります。書店でもプレゼントブック、ギフトブックのコーナーが作られたりします。そんなコーナーの一角においていただきたいのがこちら、『クリスマスの文化史』です。

この季節になると受注が伸び、書店店頭で見かける機会も多くなります。もし在庫が切れていましたら、この時季だけでも補充していただければ幸いです。

こんどはドイツ語です。『造語法で増やすドイツ語ボキャブラリー』の重版が決まりました。11月上旬の出来になります。

ドイツ語は単語が割れて、他の単語のくっついたり、なかなか手強そうですが、本書を使えば、効率的に覚えることができます。ドイツ語の単語で戸惑っている方は是非どうぞ!

新刊『フランス語っぽい日々

新刊『フランス語っぽい日々』の勢いが止まりません。

先頃重版が決定し、来週にはそれが出来上がってくるのですが、書店店頭では品切れになっているお店が続出で、追加注文のファクスや電話が陸続と届いております。

そして重版前にもかかわらず、とうとう重版分が満数となってしまいました。第二刷が出来上がってくる前に第三刷が決定いたしました。

この勢い、どこまで続くのでしょうか? いや、より長く続くように、こちらでもできるだけのことはしなければ!