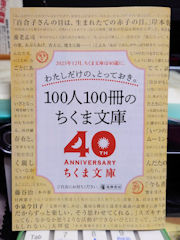

書店でちくま文庫のフェアをやっているのを見かけました。そしてそこに置いてあったのがこの小冊子です。この12月でちくま文庫は創刊40周年なのですね。

書店でちくま文庫のフェアをやっているのを見かけました。そしてそこに置いてあったのがこの小冊子です。この12月でちくま文庫は創刊40周年なのですね。

「わたしだけの、とっておき。100人100冊のちくま文庫」というタイトルで、ちくま文庫がズラリと並んでいました。

あたしのしばしばちくま文庫は買っていますが、さすがに100冊はないだろうと思って、自宅の書架を確認してみました。

あたしのしばしばちくま文庫は買っていますが、さすがに100冊はないだろうと思って、自宅の書架を確認してみました。

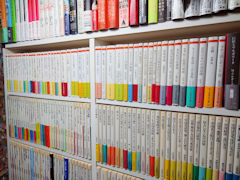

筑摩書房は、ちくま文庫の他にちくま学芸文庫というレーベルも出していまして、あたしの書架にはちくま学芸文庫がたくさん並んでいました。

二枚目の写真は上と下には別のレーベルが並んでいますが、真ん中に見えるのがちくま学芸文庫です。自分では、ちくま文庫だと思っていたのですが、今回改めて見たところ、ちくま文庫ではなく、ちくま学芸文庫でした。

二枚目の写真は上と下には別のレーベルが並んでいますが、真ん中に見えるのがちくま学芸文庫です。自分では、ちくま文庫だと思っていたのですが、今回改めて見たところ、ちくま文庫ではなく、ちくま学芸文庫でした。

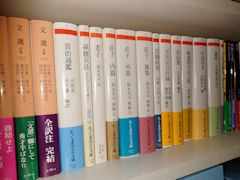

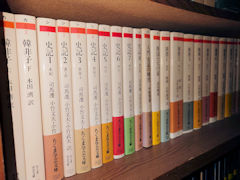

そして、これも別の書架ですが、並んでいるのはちくま学芸文庫ばかりです。ちくま学芸文庫は、岩波文庫と並んで、たくさんの中国古典の現代日本語訳を出しているレーベルではないかと思われます。かつて刊行していた全集を文庫化したものかも知れませんが、中国学専攻の学生には外せないレーベルでしょう。

左の写真は、ずいぶんと初期のちくま学芸文庫ではないかと思います。かなり以前、たぶん学生時代か、社会人になってもまだ駆け出しのころに飼ったものだと思われます。

左の写真は、ずいぶんと初期のちくま学芸文庫ではないかと思います。かなり以前、たぶん学生時代か、社会人になってもまだ駆け出しのころに飼ったものだと思われます。

ちくま文庫とちくま学芸文庫の差は何か、他社の人間である自分にはよくわかりませんが、古典作品や学術よりのものが学芸文庫にラインナップされているのかなと思います。

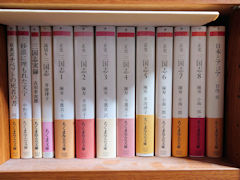

と思っていましたら、ついにちくま文庫を見つけました。それが右の「魯迅文集」です。今の時代からすれば、魯迅はもう古典だと思いますし、魯迅を読むなんて、やはりちょっと学術よりだと思うのですが、これはちくま文庫なのですね。

と思っていましたら、ついにちくま文庫を見つけました。それが右の「魯迅文集」です。今の時代からすれば、魯迅はもう古典だと思いますし、魯迅を読むなんて、やはりちょっと学術よりだと思うのですが、これはちくま文庫なのですね。

カバーの色が白いのがちくま学芸文庫、クリーム色のがちくま文庫なのかなと思いきや、必ずしもそうではないようです。

「魯迅文集」を確認した後に、「あっ、あれは学芸文庫だったかな」と思って確認したのが、左の写真です。

「魯迅文集」を確認した後に、「あっ、あれは学芸文庫だったかな」と思って確認したのが、左の写真です。

「韓非子」や「史記」といった中国古典作品、それも思想や歴史ジャンルの作品ですから、これらは言うまでもなくちくま学芸文庫でした。

ちくま文庫とちくま学芸文庫、両方を足すと100冊くらいになりそうです。フェアのタイトルに引っかけて言えば。「100人100冊」ではなく「1人100冊」です。

ちなみに、フェアの小冊子の最後に「ちくま文庫6つのウラ話」というのが載っています。なんとなく気づいていたような、でもそういう意味だったのかと改めて教えてもらいました。