週末は新聞各紙で本が紹介されます。いわゆる「書評が出た」「書評欄に載った」というやつです。出版不況と言われ、本が売れないと言われるこの時代、新聞の読書欄で紹介されると、やはり売り上げが伸びるので、出版社にとっては関心を持たざるを得ない紙面です。

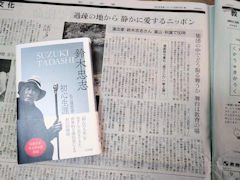

とはいえ、本が紹介されるのは読書欄、書評欄ばかりとは限りません。今朝の朝日新聞の「あなたに贈る本」という特集紙面で、あたしの勤務先の『カンボジアに村をつくった日本人』が登場していました。紹介してくださったのは法然院貫主・梶田真章さん。不勉強にも、法然院が関わっているとは知りませんでした。

とはいえ、本が紹介されるのは読書欄、書評欄ばかりとは限りません。今朝の朝日新聞の「あなたに贈る本」という特集紙面で、あたしの勤務先の『カンボジアに村をつくった日本人』が登場していました。紹介してくださったのは法然院貫主・梶田真章さん。不勉強にも、法然院が関わっているとは知りませんでした。

ちなみに『カンボジアに……』は2015年、いまから10年前に刊行された本です。今も活動は続いているようで、支援というのは一過性のものでなく、継続が大事なのだと改めて思います。

さて、本日の朝日新聞はこれだけではありません。「日曜に想う」のコーナーが井上哲次郎に関する記事でした。曰く、「明治期にもあった「日本人ファースト」」。幕末に攘夷があって、でも開国に踏み切って明治維新を迎え、殖産興業、富国強兵で外国に門戸を開いた日本ですが、やはりドッと外国のものが入ってくると国粋的な揺り戻しもあったのですね。

井上哲次郎って知らない方も多いと思います。簡単に紹介したような新書も刊行されていないと思います。そこでお薦めしたいのが、あたしの勤務先から刊行した『井上哲次郎と「国体」の光芒』です。当時のアカデミズムの雰囲気が伝わる一冊です。

この記事を読んだら「井上哲次郎ってどんな人なんだろう?」と思った方も多いはずです。そんな時にネットで「井上哲次郎」を検索したら、たぶんこの本が真っ先にヒットするのではないでしょうか。この機会に是非手に取ってみてください。