この十数年、あたしが学生時代に学んだ世界情勢やそれに関わる知識がどんどん更新されているように感じます。そもそも中国共産党の一党支配はとうの昔に終焉を迎えているはずではなかったのか、もっと平和な、それこそ自衛隊も最小限に縮小し、災害救助隊のような組織に換骨奪胎されているはずだと無邪気に未来を予想していました。

ソ連(←この単語も死語か?)の共産党支配が崩壊し、東西の対立はなくなったはずなのに、ソ連時代よりもさらに強権的な現在のロシア、そしてますます権力の集中が進む中国。それに倣うかのような発展途上国の開発独裁的な国々。そういう流れのトドメがアメリカのトランプ大統領の再登場なのではないかと感じます。

ソ連(←この単語も死語か?)の共産党支配が崩壊し、東西の対立はなくなったはずなのに、ソ連時代よりもさらに強権的な現在のロシア、そしてますます権力の集中が進む中国。それに倣うかのような発展途上国の開発独裁的な国々。そういう流れのトドメがアメリカのトランプ大統領の再登場なのではないかと感じます。

そんな情勢が影響しているのでしょう。これまでであればなんとなく気にはなっても、そこまで関心を抱かなかったものに再び関心が集まっているようです。書籍で言えば「民主主義」とか「権威主義」とか、本来であれば改めて新刊を出すまでもないようなテーマやタイトルが目に付きます。「アナキズム」などもここ数年のトレンドの一つではないでしょうか。

この中公新書『福音派』も、そんな流れの中の一冊ではないでしょうか。「福音派」という言葉は知っている人、聞いたことがある人も多かったかと思いますが、わざわざ新書を出すほどのものでもなかったかもしれません。それがトランプ政権の登場でにわかに脚光を浴びて刊行され、あれよあれよと言う間にベストセラーになっています。

この中公新書『福音派』も、そんな流れの中の一冊ではないでしょうか。「福音派」という言葉は知っている人、聞いたことがある人も多かったかと思いますが、わざわざ新書を出すほどのものでもなかったかもしれません。それがトランプ政権の登場でにわかに脚光を浴びて刊行され、あれよあれよと言う間にベストセラーになっています。

そんな『福音派』の中にこんな箇所を見つけました。見出しは「アトウッドの恐れ」です、もちろん作家マーガレット・アトウッドのことです。どうして「福音派」を語る本の中にアトウッドが出て来るのか。

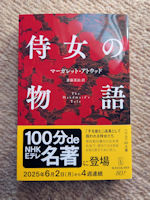

『福音派』が取り上げているのは、もちろん彼女の代表作と言ってよい『侍女の物語』です。そこに描かれている世界が福音派や原理主義的な立場が強くなった世界を暗示していると解釈できるからなのでしょう。そして数十ページ読み進めていくと

『福音派』が取り上げているのは、もちろん彼女の代表作と言ってよい『侍女の物語』です。そこに描かれている世界が福音派や原理主義的な立場が強くなった世界を暗示していると解釈できるからなのでしょう。そして数十ページ読み進めていくと

本章の冒頭で見た『侍女の物語』でのアトウッドの恐れも、ラッシュドゥーニーに代表されるような過激な主張を念頭においていたのかもしれない。

と書かれています。

アトウッドの凄さは、最近復刊された『ダンシング・ガールズ』でも読み取ることができます。『侍女の物語』よりも前に刊行された本書は、30年近くも前の作品だとは思えないほど今を描いています。今を先取りしていると言った方がよいかも知れません。

アトウッドの凄さは、最近復刊された『ダンシング・ガールズ』でも読み取ることができます。『侍女の物語』よりも前に刊行された本書は、30年近くも前の作品だとは思えないほど今を描いています。今を先取りしていると言った方がよいかも知れません。

この作品から、作家はさらに当時のアメリカの情勢を観察して『侍女の物語』を生み出したのではないかと思えます。そして『ダンシング・ガールズ』は短篇集なので、どこからでも読み始められます。『侍女の物語』ともども、是非よろしくお願いいたします。

話はころっと変わりますが、アトウッドは1939年生まれで今年86歳(誕生日は11月18日)で、来月邦訳が刊行予定のミルハウザーは1943年生まれの82歳。どちらもお元気で、まだまだたくさんの作品を残して欲しいものです。ちなみに来月刊行のミルハウザーの邦訳は『高校のカフカ、一九五九』という作品です。